無責任に他人を批判してしまう私たち。

会社の更衣室や電車の中、居酒屋の隣の席など、耳をすませば誰かの批判が聞こえてくる。

本当にその人が悪いのだろうか?

多くの人は視点が変われば善悪が簡単にひっくり返ることを知っているのだが、身近なことに置き換えると、どうしても視野が狭くなってしまう。

みな、自分が見えている世界が全てだと思ってしまうのだ。

自分の身に起こる出来事、環境、状況は十分に考慮できるのに対して、相手にもそういったものがあるのでは?とは考えられない。

これは相手のことを深く知らない(知ろうとしない)ため仕方がないことではある。

知ってしまえば、自分の主張にブレが生じてしまうかもしれない。

誰しも自分が「悪」だとは思いたくないものだ。

同様の問題は大なり小なりこの世に多く潜んでおり、職場の同僚のことから国レベルの戦争まで、多種多様な話題で今日も会話は盛り上がっている。

この記事では近年話題となっている(批判が目立っている)問題を3つ、視点を変えながら見ていこうと思う。

①財務省は悪いのか?

②ウクライナ侵攻をしてるロシアは悪なのか?

③経済を混乱させているトランプは悪なのか?

これらの問題に対して、双方の主張を理解できている方はこの先を読む必要はありません。

今回の記事の対象者はこちら

・上記問題に対して詳しくはわからない

・みんな批判してるから悪いと思っていた

・興味あるけど話が難しくてわからない

・この機会に双方の主張を知りたい

この記事を読んで、安易に善悪を判断できないことを知り、自分自身で感じた思いや考えが出てきたなら幸いです。

補足:この記事も私が見えている世界(知識)で書いたものであり、もっと内部に詳しい情報を知ると、思いや考えはひっくり返るかもしれない。その前提を踏まえた上で読んでみてください。

※どちらかを肯定/否定するような記事ではなく、あくまで双方の主張をまとめた記事となります。

①財務省は悪なのか?

近頃ニュースでも取り上げられている「財務省解体デモ」参加者は1,000人を超え、SNSを通してその活動は全国へと広がっています。

まず、財務省解体派の意見を見てみましょう。

財務省解体・分割派の意見

・消費税を廃止してほしい!10%も必要ない!

・国民民主党の「103万円の壁」が完全に実現しなかったのは財務省のせい。

・税金負担により教育、結婚、子育てを諦めなければいけない。

・国民が貧乏なのは財務省の責任!

・財務省が力を持ちすぎている!

・経済成長への投資よりも国民の生活を立て直してほしい。

・財政均衡主義に反対!物価高騰で家計が苦しい。

・国民の生活改善に消極的!

このように、長引く経済低迷、急激な物価高による生活苦、増えない手取りで国民の負担は上昇。財務省解体デモを通して国民の怒りの声が大きく膨れ上がっています。

この現状に対し、石破総理は

「財務省解体デモは国民の怒りが体現されており無視できるものではない。ご理解いただくべく更なる努力をしていかなければならない。財務省が専横を働いているとは認識していない」

と述べています。

日本で暮らしている以上、近年の物価高や経済的苦境を肌で実感しているため、財務省解体派の意見はよく理解できます。

それでは、財務省側の意見はどうなのか?彼らはなぜ国民の意見を取り入れないのか?

財務省側の主張も見ていきましょう。

そもそも財務省とは?

一言でまとめると「国のお金に関することを担当している役所」

◎主な役割

・学校や医療、道路など、どこにいくら使うかを計画する。

・国民や企業から集めた税金をどう使うか考える。

・国の借金を管理する。

・今後も国が運営していけるように財政の健全化を目指す。

このように日本経済が崩壊しないように財政のバランスを整えているのが財務省です。

しかし、現状では国の借金は膨らみ続けており、財政破綻のリスクだと警告されています。

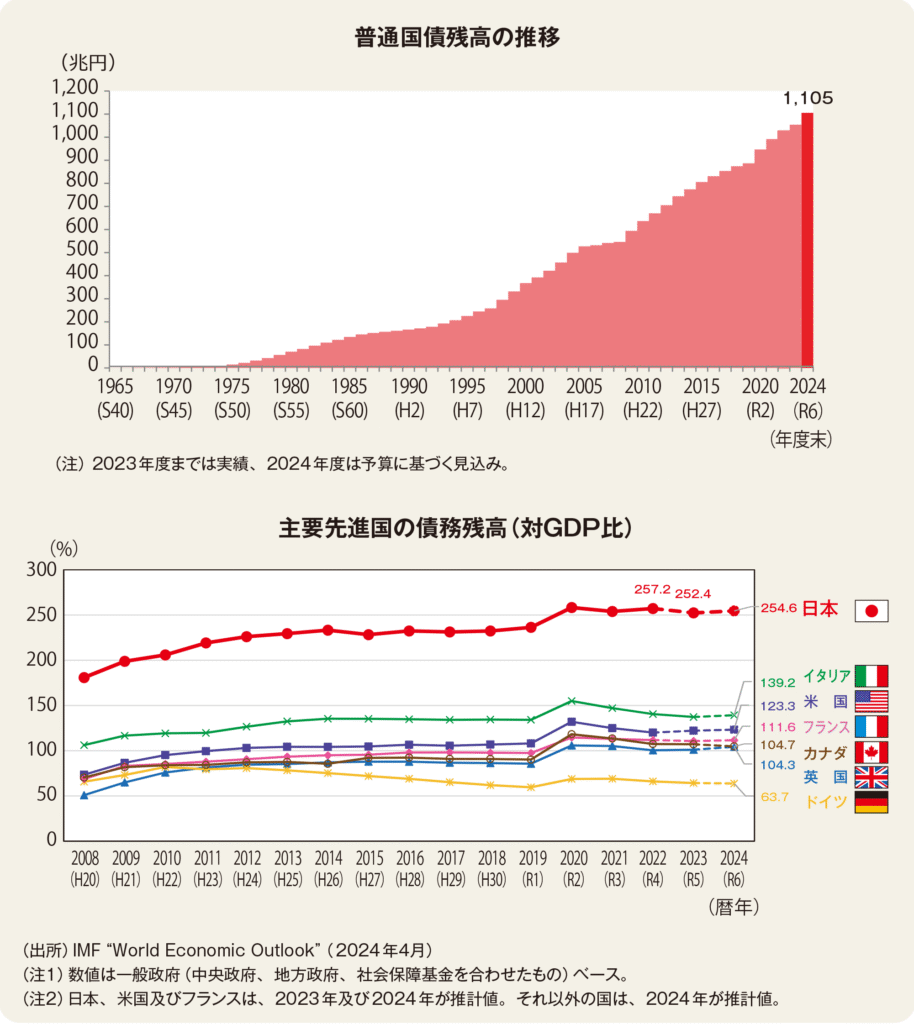

下記画像は財務省HPに記載されている国の借金事情を表したものです。

普通国債残高の推移とは、日本の借金状況を表したものであり、図にある通り右肩上がりを形成しています。2024年12月末には国の借金が1317兆6365億円と発表されました。(引用:国の借金、1317兆円で過去最大 2024年12月末時点 - 日本経済新聞)

主要先進国の債務残高(対GDP比)とは、国の経済の稼ぎ(GDP)に対して、どれだけ借金があるかを表したものです。2024年、日本の債務残高は254.6%となっており、GDPの約2.5倍もの借金を抱えていることになります。

他国との差も表を見れば明らかです。日本は対GDP比に関して178ヵ国中、178位と世界で最も借金が多い国になっています。

このまま国の借金が膨らみ続けると、国際的な信頼が落ち、経済の大混乱により将来の子どもたちへの負担が増大する可能性を秘めています。

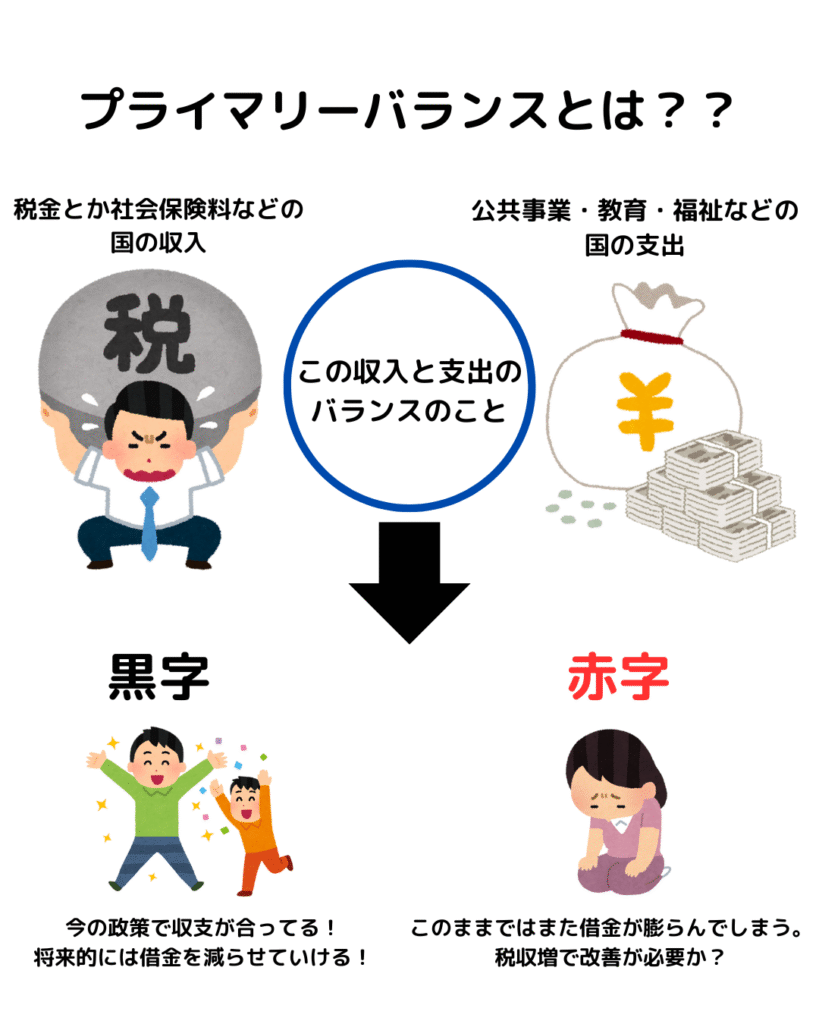

これに対し、財務省が頑張っているのが「プライマリーバランスの黒字化」です。

上記画像のように、政府の収入(借金の利子を除く)と支出のバランスのことをプライマリーバランスといい、この収支で黒字か赤字かをチェックしています。

現状、これが赤字であり、2025年度も黒字達成は難しいと言われています。

財務省はこれまでに、黒字化を目指すために様々な方策をとってきました。

方策例

・消費税の引き上げ

・税制改革(法人税・所得税の見直し)

・医療や介護の自己負担割合を引き上げ

・年金支給開始年齢の引き上げ

・国家公務員の給与抑制

・補助金や交付金の見直し

結果的には、これらの財政健全化を目指した行動が、経済成長低迷となり国民への負担増加に繋がっていったのです。

最後に、財務省と国民との言い合いをセリフにしてみました。

プライマリーバランスの黒字化は大事!いつまでも借金を増やすわけにはいかないよ!

借金って言っているけどさ、実質的に返済必要な国債ってそんなに多くないじゃん!

確かに日銀は国債を多く保有してるけどね、国債はあくまで借金なのよ。市場の信頼が崩れれば金利は一瞬で跳ね上がって本当に返せない額になってしまうよ!

だからって私たちの暮らしはどうなるの?年金減らされて、保険料や消費税は上げられて。生活が苦しいよ。

将来の世代に莫大な負担を背負わすわけにはいかないんです!!今から少しずつ負担を分け合う必要があるんです!

本当に分け合ってるの?実際に苦しんでるの庶民だけでしょ。

大金持ちや大企業の税金減らしてるの知ってるんだからね。

福祉や教育を維持していくためには財源が必要なんです!これは国の経営の問題です!!

お互いの言い分を聞いたあなたは、今どう感じたでしょうか?

財務省は本当に悪者なのでしょうか?

②ウクライナ侵攻をしてるロシアは悪なのか?

まず前提として戦争は「悪」です。多くの人が苦しみ、悲惨な結末を辿る戦争はあってはならないものです。

そんな戦争をしかけた国「ロシア」と「ウクライナ」との関係には一体何があったのでしょうか?

戦争をしかけたロシアが悪!で終わるような単純な話なのでしょうか?

両国の関係性、戦争に至った経緯について見ていきましょう。

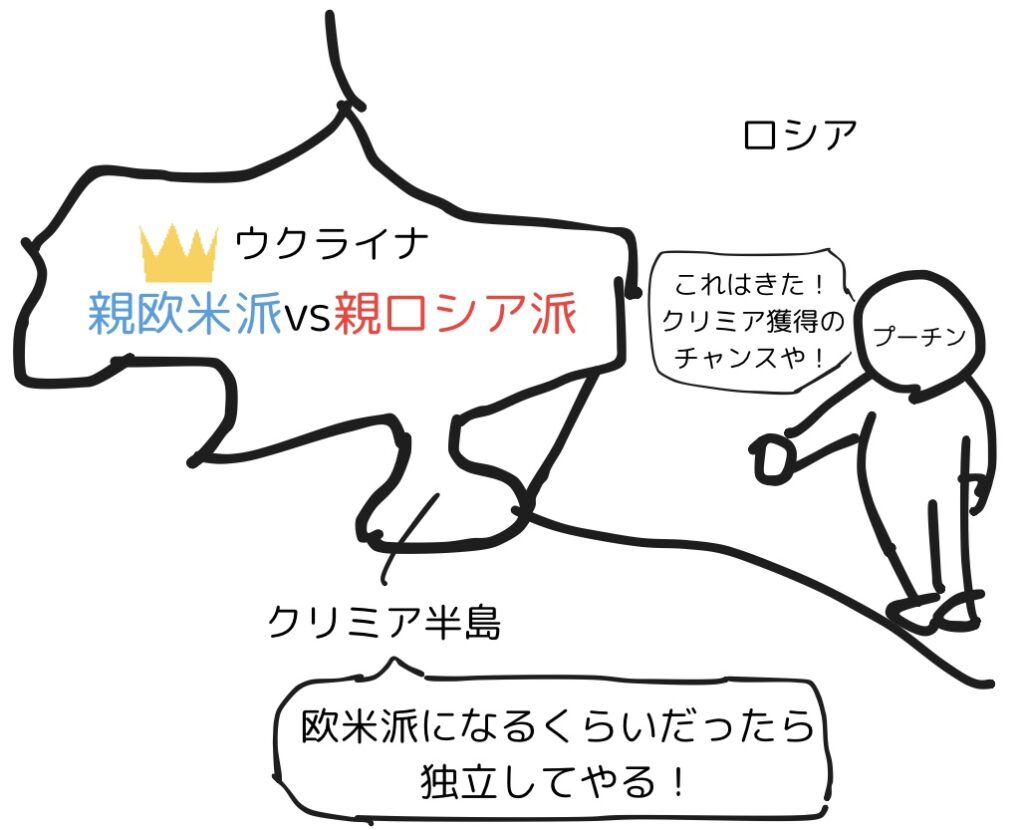

ウクライナとロシアの歴史~クリミア半島の重要性~

まずはロシアがウクライナに固執する理由について「クリミア半島」の重要性の視点から見ていきましょう。

〇9世紀

ウクライナとロシアにまたがる地域に「キエフ・ルーシ」というスラブ系民族を中心とした国家が誕生。

「キエフ=ウクライナ首都/ルーシ=ロシア」両国はこの時代から共に歴史を歩んできており、ロシア人もウクライナ人も「自分たちの祖先はここにある」と主張しています。

〇18世紀~20世紀初頭

ロシアがウクライナの大部分を支配。ウクライナにロシア文化が浸透していく。

黒海の支配に重要な都市である「クリミア半島」にも多くのロシア人が移住。

クリミア南西部にあるセヴァストポリ軍港は温暖な港湾であるため、冬になると港が凍るロシアにとっては重要な軍事拠点であった。

〇1922年

ウクライナはソ連の一共和国として組み込まれる。クリミア半島もソ連のものに。

〇1954年

ソ連はクリミア半島をウクライナにプレゼント。経済的つながりの強化や政治的ジェスチャーが理由とされており、当時は贈与したとしても、結局はソ連の支配下であったため大きなデメリットはなかった。

〇1991年~

ソ連崩壊後、正式にウクライナは独立。クリミア半島はウクライナの一部として国際的に認められる。

これによりロシアはクリミア半島のセヴァストポリにある黒海艦隊基地を借りる形で利用することに。

わざわざ借りるほどセヴァストポリの基地って重要なんだね!

ロシアにとってはものすごく大事な場所なんだよ。

その理由について下記にまとめておくね。

◎ロシアにとってクリミア半島(セヴァストポリ)が大事な理由

・セヴァストポリは地中海や中東へのアクセスを確保する戦略的な要塞。ロシアの海軍力と地域影響力の要ともなっていたため、クリミアを失うことは軍事的に大打撃になり得る。

・黒海沿岸での支配力を強化することで、ウクライナやトルコ、NATO諸国に対する影響力を維持することができる。

・クリミアを併合することで、ウクライナをロシアの勢力圏に取り入れることができる。

・そもそも18世紀からクリミアはロシア帝国の一部であり、ソ連時代もロシアに深く結びついていた。多くのロシア人はクリミアはロシアの一部と認識している。

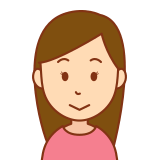

〇2014年

当時ウクライナは親ロシア派と親欧米派で意見が対立していたところ、後に説明するマイダン革命によって、親欧米派が政権を握りました。これにより、ロシアと親ロシア派住民は強く反発。クリミア半島はロシアとの結びつきも強い地域であったため、反ウクライナ感情が高まり、分離独立運動を引き起こしました。

これをチャンスに思ったロシアの大統領「プーチン」はクリミアへ軍を展開し住民投票を実施。約97%がロシア併合を支持したことから、ロシアはクリミアを正式に併合しました。

国際社会(特に西側諸国)はこれを違法な併合として認めていません。ロシアはクリミアを自国領と主張していますが、ウクライナや多くの国々は占領状態として認識しています。

ロシアがウクライナ(クリミア半島)を特別視する理由はわかったよ!

次は戦争に至った火種について知りたい!

戦争のきっかけだね。そしたら「NATO」について説明しようか。

ウクライナというよりも、このNATOとの関係悪化がロシアを追い詰めたとも言えるんだ。

ロシアとNATOの対立

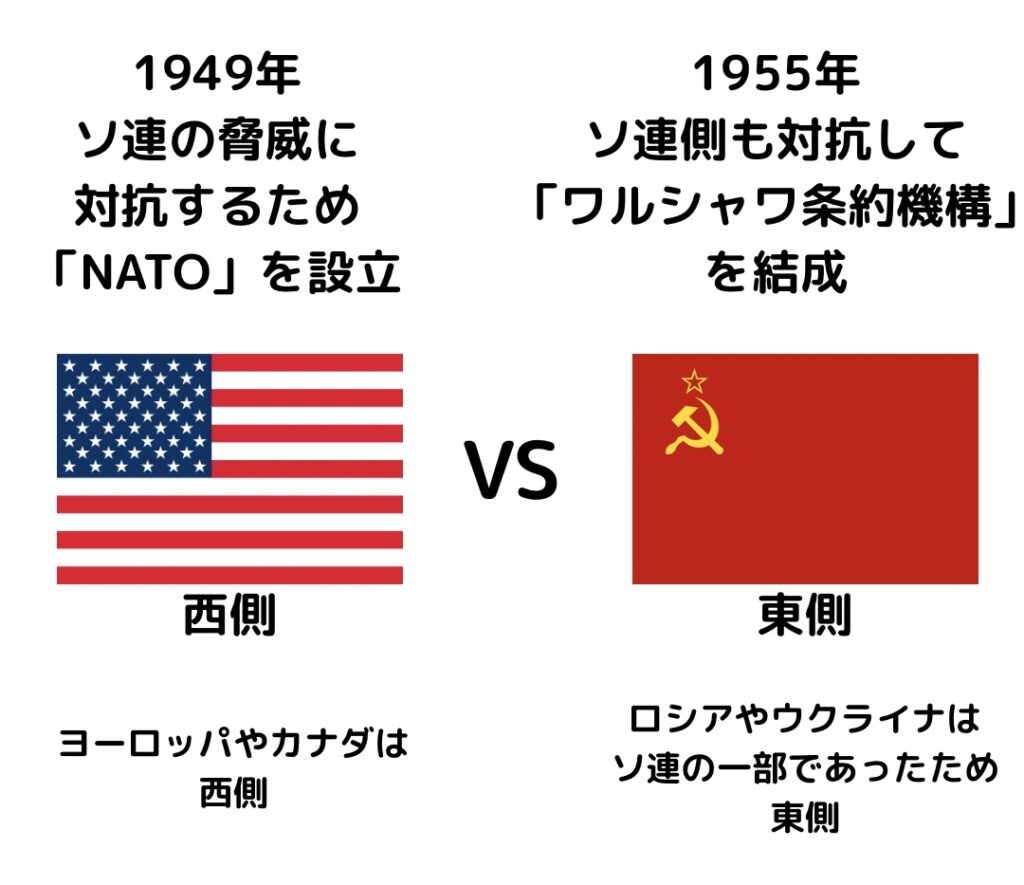

NATO:西側の軍事同盟。加盟国が攻撃されたらみんなで守る「集団防衛」が主な約束。

ワルシャワ条約機構:東側の軍事同盟。加盟国同士が軍事的に協力・防衛するという条約。

このように「NATO vs ワルシャワ条約機構」で対立しており、核戦争寸前になるほど緊張状態が続いていました。

その後、冷戦は終結しソ連は崩壊。

ロシアとNATOは「もう敵ではない!協力しよう!」と両者の対話・協力を進めるための「NATO・ロシア基本文書」を締結しました。

このまま関係回復されると思われましたが、上手くはいきませんでした。

1999年頃からNATOが徐々に東方拡大に向けて動き出し、旧ソ連圏の国々をどんどんNATOへ加盟させていきました。

それに対してロシアは激怒。「NATOの拡大は裏切り!東には広げないって話だったろ!NATOに囲まれてしまったらいつ攻撃されるかわからない!」と反発しました。

NATOはなんで拡大したの?ロシアを刺激するようなことしたのが悪いんじゃない?

NATOの加盟は国の自由意志だから、無理やり誘ったわけではないんだ。旧東側の国々がロシアよりNATOを選んだのよ。そもそも拡大しないって約束は正式にはしてないからね。

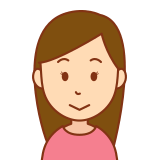

NATOに対しロシアが不信感を抱く中、さらにロシアを刺激する事件が起こります。

それがNATOによるセルビア空爆です。

1999年、セルビア政府はアルバニア系住民を大量に弾圧・虐殺しており、この人道危機を止めようと動いたのが「NATO」でした。

先ほども説明しましたが、NATOは「加盟国が攻撃されたらみんなで守る(集団防衛)が主な約束」です。

そのNATOが無視できない状況だったとはいえ、国連の承認なしに初めて武力行使した歴史的な事件となりました。

ロシアにとってセルビアは「スラブ民族の兄弟国」です。当然のように激怒したロシアは「NATOは信用ならない!敵だ!」と反NATO感情が急激に高まっていきました。

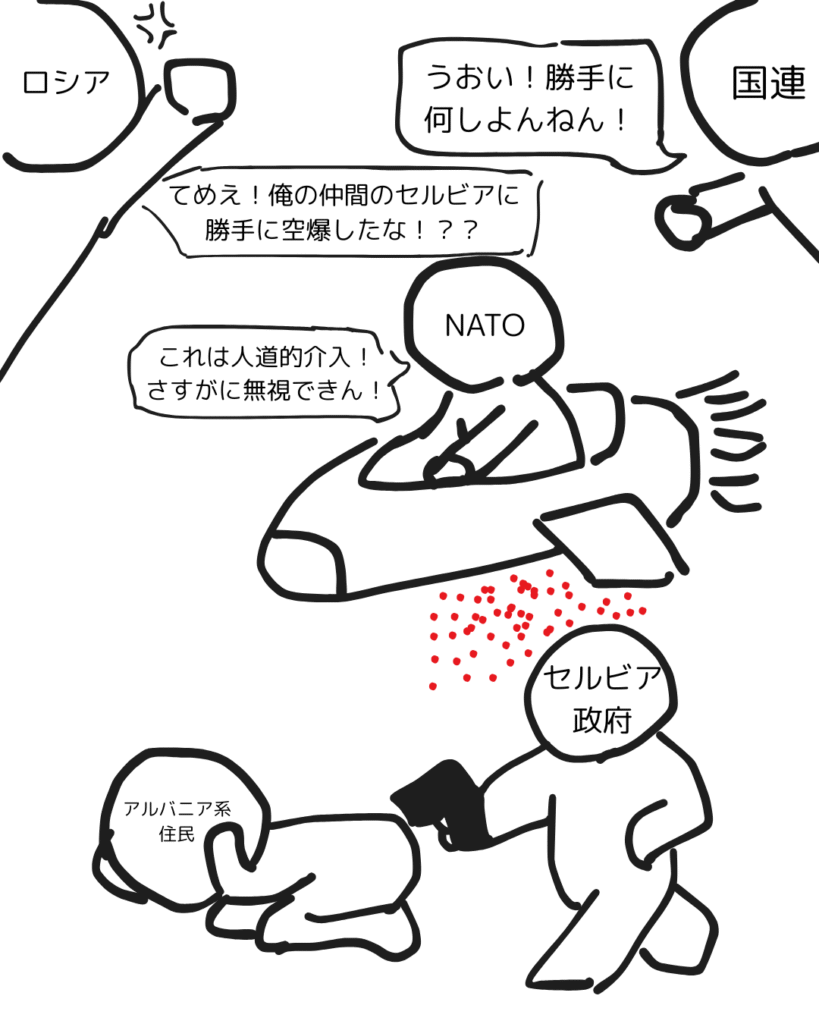

そして2004年、バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)がNATOに入ったことにより、ロシアと隣接する場所にまでNATO勢力が迫ることに。

決定的となったのは2008年、NATOが「ウクライナとジョージアを将来的に加盟させる」と発表。これでロシアとNATOの関係はついに崩壊しました。

このNATOとの関係悪化はロシア対ウクライナ戦争の火種の1つとなります。

ロシアにとってNATOは敵勢力なんだね。

そのNATOが拡大していったらそりゃロシアは怖いよね。

そうそう、嫌がる理由もわかるよね。でもNATOのルールでは、たとえ旧ソ連圏だろが入りたいなら歓迎しなきゃいけないからね。ウクライナも「NATO or ロシア」でどちらにつくべきかで国内がすごく荒れたんだよ。

もしかしてそれがマイダン革命ってやつ??

正解!この革命はウクライナとロシアの全面対立の引き金になった重要な出来事なんだ。最後に紹介するね!

マイダン革命~全面戦争まで

2004年の大統領選挙

親欧米派「ユーシェンコ」vs 親ロシア派「ヤヌコーヴィチ」とで争う中、不正選挙の疑いが持たれた「ヤヌコーヴィチ」は敗北。

親欧米派のユーシェンコ政権が誕生しました。

これによりウクライナはEUとの距離を縮めていきましたが、ロシアが黙っているはずがありません。

ウクライナがヨーロッパ寄りになってしまえば、クミリア半島にあるセヴァストポリ基地が使えなくなるかもしれないからね、なんとしてでもロシア側にいてもらう必要があったのよ。

当時ウクライナはロシアの天然ガスに大きく依存してため、「天然ガスの価格の引き上げ」を脅しの材料にして欧米に近づくなと圧力をかけてきました。これにウクライナが反発したため、2006年1月にロシアが一時的にガスの供給を停止しました。

このガス紛争に対して適切な対応をとることができなかったユーシェンコ政権の支持率は大きく低下。

2010年の大統領選挙では、前回敗れた親ロシア派のヤヌコーヴィチが当選しました。

2013年、ヤヌコーヴィチ政権はEUとの連合協定(経済・政治協力)を直前になって白紙にし、ロシアとの経済協力を進める姿勢を見せました。この背景にはロシアの圧力があったことは言うまでもありません。

これに対して反発したのは親欧米派の若者たちでした。

「ヨーロッパとの未来を奪われた」「ウクライナはヨーロッパのものだ」と抗議を開始。キエフの独立広場で市民が集まりデモが始まりました。

これがマイダン革命の始まりです。

当初は平和的に行われていたデモだったが、政府は特殊警察を派遣し次々に暴力的行為で弾圧。非武装の抗議者やデモに参加していない無関係の人たちにも手を加えたことから、国民の怒りを買い、事態は更に過熱。数十万人の大規模デモへと発展していきます。

2014年2月には抗議デモの激化を受け、ヤヌコーヴィチは政権を放棄しロシアへ逃亡。親欧米派の野党が一時的に政権を握りました。

これに反発したのはウクライナ東部(ロシア系の住民が人口の6割)の人たちです。

クリミア半島ではウクライナからの独立運動が起こり、前章で説明した通り、ロシアはクリミア半島を併合しました。

これでロシアは念願のクリミア半島(セヴァストポリ基地)を手に入れれたんだね!

そうだね!ただウクライナ政府とロシアの関係はこれで完全に破綻してしまったね。

同様にウクライナ東部にある「ドンバス地方」でも親ロシア武装勢力が独立を宣言。

ウクライナ政府軍vs親ロシア武装勢力との内乱が勃発します。

同年、親欧米派の暫定政権から正式に親欧米派のポロシェンコ大統領が就任。アメリカやEUにとって都合のいい人材だったからこそ「アメリカの後ろ盾」「政治の裏工作」と囁かられています。

この頃のアメリカ大統領はオバマさん?

そうだね!オバマ大統領で、副大統領がバイデンだったよ。

2人はウクライナの欧米化を望んでいたから、ポロシェンコに大規模な援助を約束していたんだ。

アメリカという強力な後ろ盾がいるポロシェンコ政権は強気です。

親ロシア武装勢力によるテロ行為を沈めるために軍事行動を強化し、ドンバス地方へ戦車を配備。これにより戦争はさらに本格化していきます。

また、EUとの連合協定を正式に署名したり、NATOに将来的な加盟を明言したりと欧米側に寄り添った政治を行っていきましたが、戦争の泥沼化や汚職、経済の不振もあり、2019年の大統領選で敗北。

次に選ばれたのがテレビ俳優出身の「ウォロディミル・ゼレンスキー」でした。

ゼレンスキーもNATOへの将来的加盟の意思を表し、ロシアとは対立していましたが、この時期、ドンバス紛争(ウクライナ東部戦争)は一時停戦状態となりました。

その理由は2017年にアメリカ大統領となったトランプの影響です。

自国ファーストを貫いていたトランプは「アメリカが他国のために無駄な戦争や支援をするべきではない」という考えであったため、ウクライナへの関与も控えめに。

プーチンに対して「尊敬できるリーダー」と発言したり、NATOに対して「加盟国はもっとお金を払え」と指摘していたため、プーチンもトランプを期待しており、米露関係は改善していくかと予想されました。

しかし、実際の政策はロシアに厳しいものが多く、関係は冷え込んでいきます。

そして2020年、アメリカ大統領選挙で勝利したのは「バイデン大統領」

ウクライナの欧米化を望むバイデンと、親欧米派のゼレンスキー。もはやロシアも対話ができないと頭を悩まされます。

ウクライナをNATO陣営にとられることは絶対に避けたい。でもウクライナに手を出したらアメリカ/NATOは参入してくるよな、、もし第三次世界大戦にでもなればやばいな。くそ、どうしたらいいんだ。

2014年にクリミアを奪って、すぐに首都キエフにまで攻め込まなかったことや、ドンバス紛争(東部戦争)を全面戦争に発展させなかったのはこの悩みが背景にあったからだね!

ところが、バイデンは外国の戦争に疲れ切ってた国民の声を聞き「アメリカを戦争に巻き込みたくない」という国内政治の事情からとある明言を放ちます。

それはウクライナ大統領ゼレンスキーを失望させ、ウクライナvsロシアの全面戦争開始の合図となってしまいました。

その明言がこちら。

「ウクライナに米軍は直接派遣しない。NATO軍も直接戦闘には参加しない。」

この声を聞いたプーチンはどう感じたでしょうか。

あれ!?ウクライナ攻めてもアメリカとは戦わなくて済むじゃねーか!

このままだったらウクライナはNATOに加盟してしまうもんな!!NATOたちに囲まれて攻め込まれたら国が危ういからな!!

今、動かないと我が国が滅んでしまう!!よし戦争だ!歴史を取り戻すぞ!!

ロシアは攻めてくるだろうなー。だけどアメリカ軍は出してやれんわ。

アメリカ国民みんなもう疲れてんのよ、戦争なんか望んでないんや。武力支援は続けたるから、がんばれウクライナ!

アメリカはやっぱ来ないんだな。あれだけNATO加盟の意思を見せたのに。

もう我々だけで戦うしかない。

よし、やるぞ!この国を守りぬくぞ!!

2022年2月、こうしてロシアはウクライナへの全面侵攻を開始しました。

長い歴史が双方の考え方のズレを生み、戦争へと至ってしまいました。

あなたはこれを聞いてどう感じましたか?

・NATOの拡大に反発し、ウクライナに固執したロシアが悪いですか?

・ロシアに支援してもらいながら、欧米側に急接近し続けたウクライナが悪いですか?

・武器や資金力でウクライナを誘惑し、ロシアを間接的に挑発したアメリカが悪いですか?

・ロシアの忠告を無視し、拡大を止めなかったNATOが悪いですか?

・歴史を学ばず、対話を諦めて戦争に至ってしまった我々人間が悪いですか?

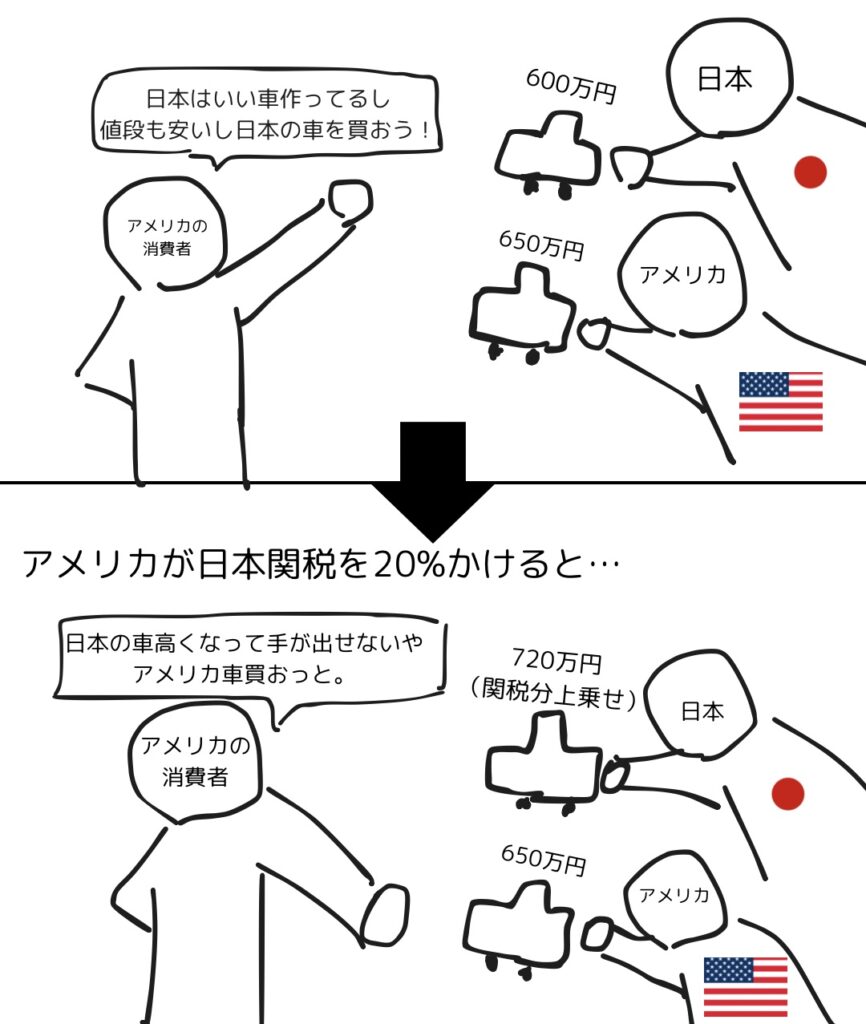

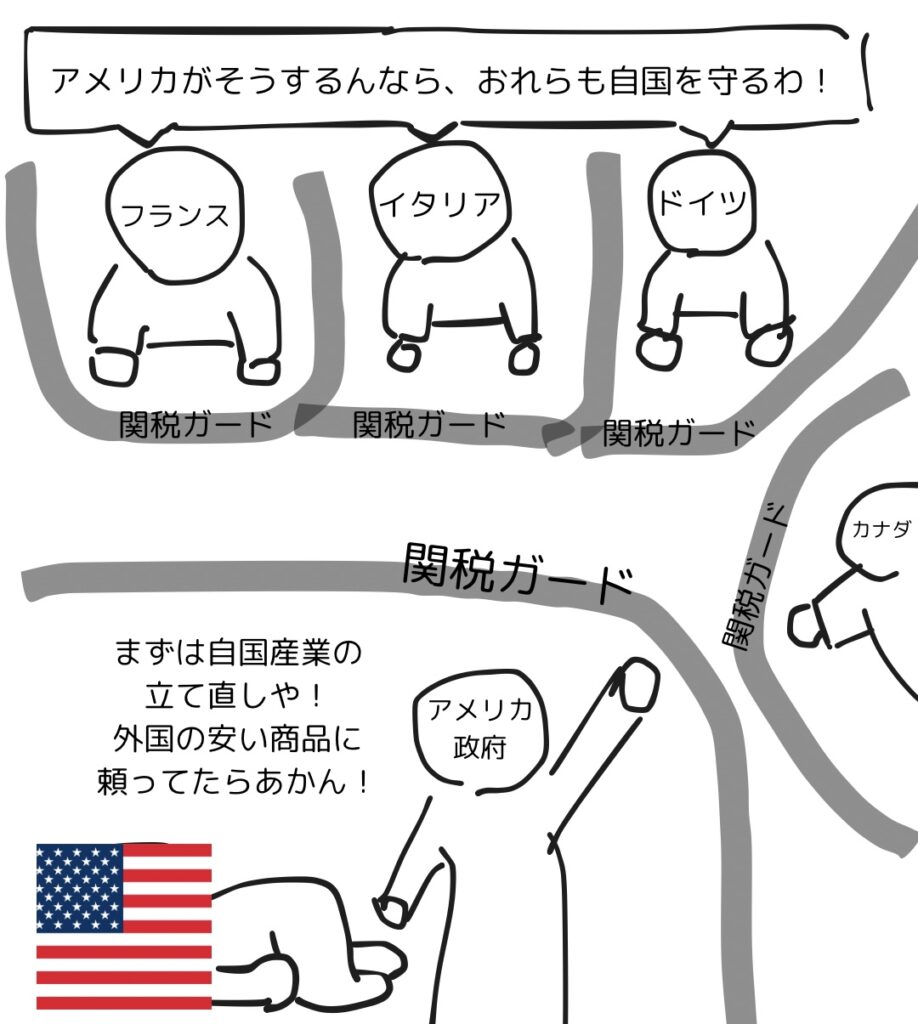

③経済を混乱させているトランプは悪なのか?

2025年4月、アメリカのトランプ大統領が「相互関税」を発表。

これにより株価市場は急落し、世界経済は混乱の様子を見せています。

〇相互関税に対する民衆の声

アメリカ国民

・関税のせいで仕入れ値が跳ね上がってしまった。

・スーパーで買い物したら2割も値上がりしているよ、生活が苦しいよ。

・中国の報復関税のせいで、うちの大豆を誰も買ってくれなくなったよ。

・値上げしないと店は潰れるし、値上げしたら客は来ない。零細企業は潰れるしかないのね。

・トランプショックで株価がめちゃくちゃだよ、大損失だ。

・うちの企業はベトナムやインドネシアからの部品に頼っていたんだ。関税のせいでコスト爆上がりだよ、もう終わりだよ。

他国民

・(日本)輸出の半分は米国向けだったのに。関税のせいで車が売れなくなったよ。

・(ドイツ)NATOの味方を平気で裏切ってきたな。誰が得するんだ?

・(カナダ)うちも10%の関税だって!?木材の輸出が止まりそうだよ。

・(ベトナム)アメリカ向けのアパレルは全部赤字だよ。国が潰れちゃうよ。

・(メキシコ)米国の消費者もうちの野菜を高く買わなきゃいけないのはきついだろ!

・(韓国)中国だけ狙ってるんじゃないの?韓国企業も巻き添えくらってるよ。

このようにトランプを批判する声は各国から上がってきています。

では、トランプは何を企んでいるのでしょうか?

経済を混乱させた「トランプ=悪者」と決めつけてよいのでしょうか?

トランプが望んでいたこと、関税政策に打ち出した背景、トランプが見据えている未来など、現在の貿易問題からトランプの考え、彼の目指しているところまで詳しく見ていきましょう。

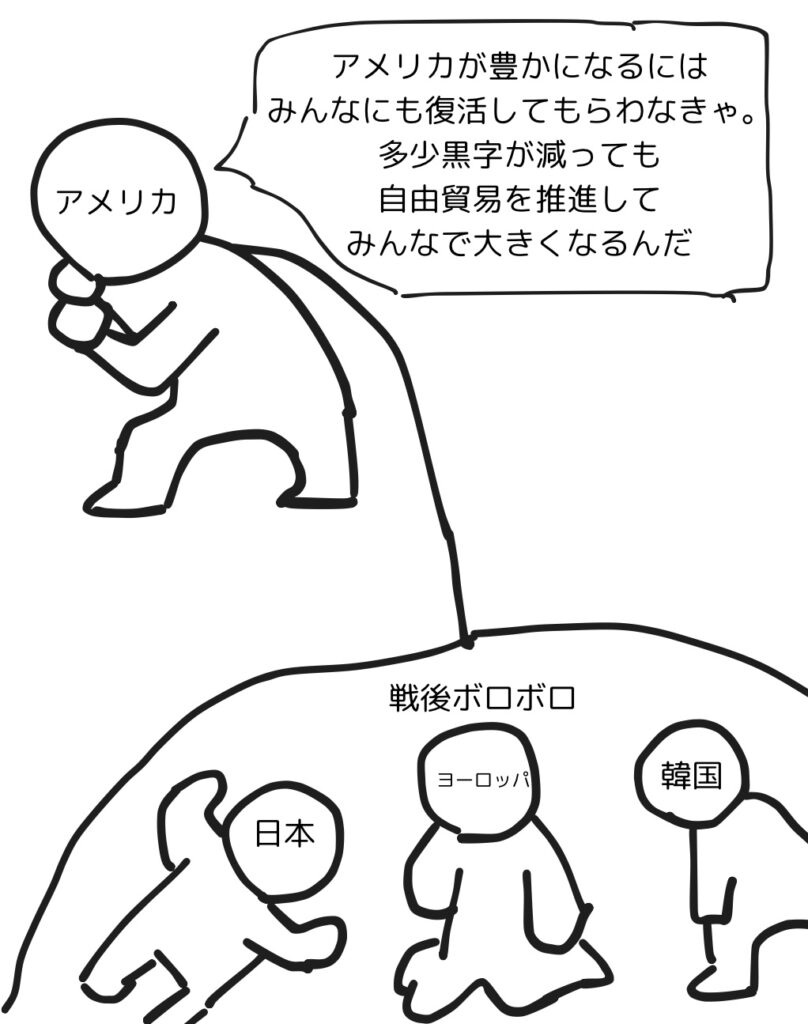

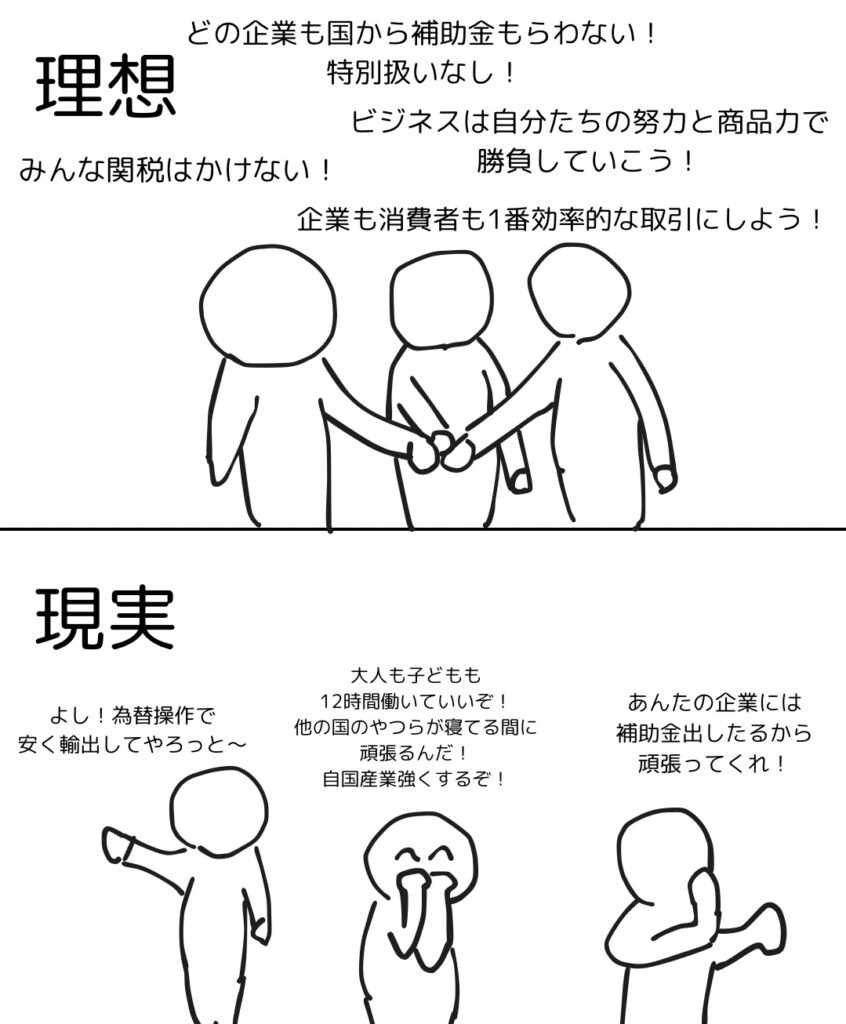

自由貿易体制の始まりと終わり

1945年、第二次世界大戦以降、世界は本格的に「自由貿易」を目指すようになります。

もう関税で喧嘩するのはやめよう!各々持ってる資源を分け合って、世界経済を良くしていこう!みんなが利益を求めてやればうまくいくよ!!

アメリカが主導してGATTを作成、これがのちに進化してWTO(世界貿易機構)となります。

GATT:1947年に設立された国際的な貿易ルールを定める協定。目的は関税を下げ、自由貿易を促進し、国の間の貿易障壁を取り除くこと。

これにより、自由貿易が急速に芽生え、他国の商品を安く買うことができる時代へと移り変わっていきましたが、自由貿易を推し進めたアメリカはずっと我慢をしていました。

戦後のアメリカは圧倒的な勝者であり世界最大の経済国。

世界のためにアメリカが損してしまうのも仕方がないことだと思い、世界経済の牽引役を自ら引き受けて自由貿易に取り組んできました。

そして時代は進み、各国々はボロボロの状態から徐々に回復。

2000年代以降は中国が台頭して世界最大の製造業国家となりました。

自由貿易を推し進めたことにより他国は力をつけてきましたが、アメリカはどうだったでしょうか?

アメリカの現状

①安価な輸入品がたくさん入ってきたため、自国の製造業が発展しなくなった。

②ラストベルト(五大湖周辺の工業地帯)が崩壊した。

③白人の中流層の仕事が減少し、失業や賃金の低下が発生した。

④貧富の差が増大した。

上記の理由からアメリカ国内で不満が募り、自由貿易は失敗だったと考えるようになります。

実際、自由貿易は全然自由なものではありませんでした。

このように「自由貿易」の枠組みにいながらも、こっそりと自国に有利な仕組みを作成していました。

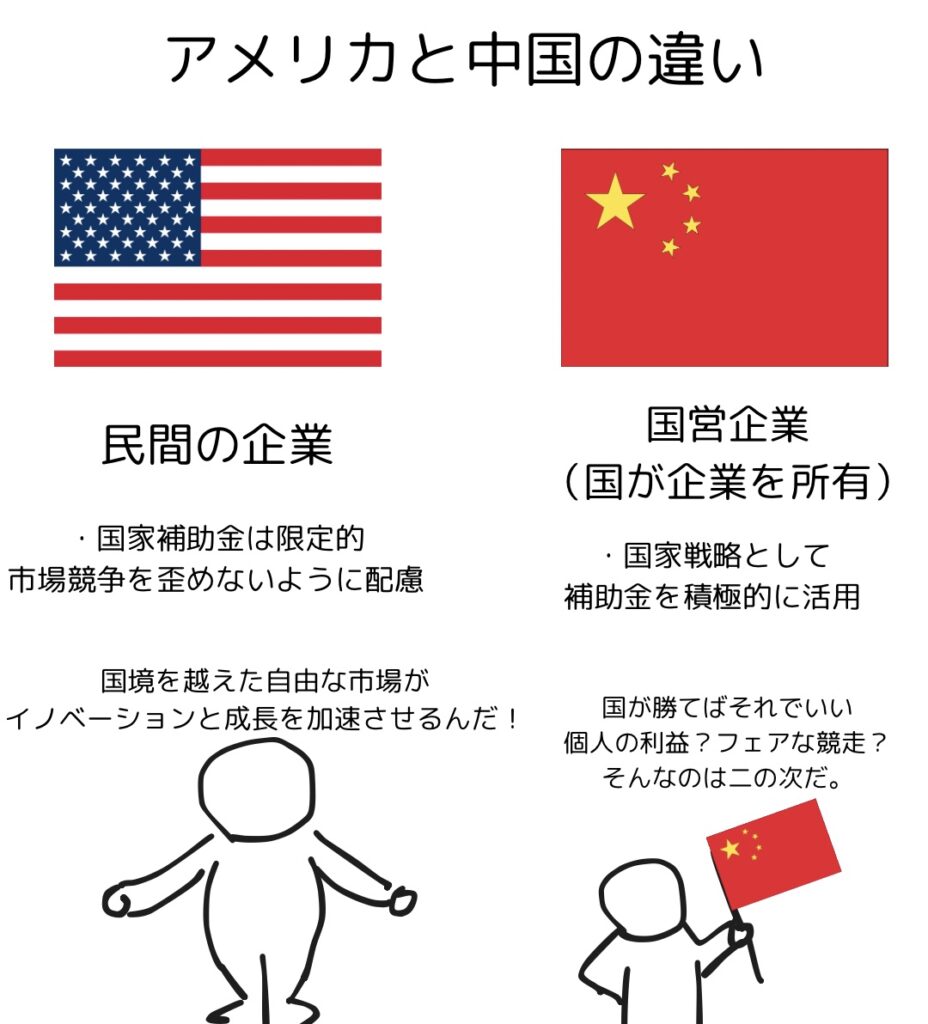

特に動きが激しかった「中国」を深掘りしていきましょう。

2001年に中国はWTO(世界貿易機構)に加盟。市場開放を進めていく義務があったが、実際は戦略産業での保護主義が顕著にみられました。

主な中国の反則

①鉄鉱、アルミ、電気自動車などの産業にかなりの国家補助金を投入。それにより、世界市場で商品を安く売っていた。(ダンピング)

②知的財産権を無視し技術を盗んでいた。

③自国市場では外国企業に厳しい規制をかけて入れさせない。

うちは国家の繁栄が第一なんでね。企業も市場も国がコントロールさせてもらいますよ。

ふざけるな!!みんなが豊かになるにはルール守らないといけないんだよ!あんたらは補助金使いまくって、技術もパクリ放題。さすがにもう我慢の限界よ!

ではこの時、日本はどうだったのでしょう?

2025年4月、アメリカは日本に対しても関税をかけてきました。

その理由となったのが「還付金制度」です。

還付金:日本国内で商品を作る時に払った消費税を、輸出(海外に売る)する時に返してもらえる仕組み

一連の流れ

①商品の仕入れ、製造のため1000万円を国内業者に払う。(消費税は10%であるため100万円の税金を払う)

②商品を作り、海外に輸出(売る)する。

③海外に売る商品には日本の消費税をかけられない。

④100万円の消費税を国から返してもらう。

この「還付金制度」は国際ルール上、合法であり日本だけでなく他の国も取り入れています。

これに対してトランプは反則と主張。

還付金制度も間接的に輸出企業を支援してるのと一緒!!実質的な輸出補助金だ!!輸出企業への優遇はルール違反だぞ!!

いや、それは合法なんですって。みんなやってるし。自由貿易をめちゃくちゃにしてるわけじゃないし。

うちは消費税がないからな、輸出企業を免税して支援するみたいな姑息な技はできないんだよ。おまえらだけズルして得してるのを見逃せるはずがないだろう?

もういい、決めたぞ。お前らが得するための都合のいい自由貿易の時代を終わらせてやる!こっちも自国第一でやらせてもらうからな!

トランプが相互関税に踏み切ったのにはこのような背景がありました。

なるほど。自由貿易体制に不満があったんだね。

それで、トランプは最終的に何を目指してるの?どうなることを望んでるの?

いい着眼点だね。そしたら次はトランプの考えと狙いについて解説していこう!

トランプ大統領の狙い

トランプが自国ファーストの手段として用いた1つが「関税」です。

関税:外国から輸入される商品やサービスに対して政府が課す税金のこと。国内産業の保護や財政収入の確保が目的。

トランプの関税制作の狙い

①貿易赤字の解消

主に中国に対して抱える貿易赤字を経済的・安産保障上の脅威と考えているトランプ。

貿易赤字の大きい国から高い関税を課し、輸入を抑制する狙い。

②関税はあくまで「交渉手段」

トランプは関税を永久に維持できるとは考えていません。あくまで交渉手段の1つ。関税をチラつかせることで相手を交渉の場まで引きず出すための武器として活用しています。

③不公平な貿易の是正/新たな貿易ルール作成

これまでの中国の知的財産権の侵害、技術の強制移転、国営企業への巨額な補助金といった「ズル」を関税や交渉で一旦リセットし、公正な競争ができる新しいルールをつくる。

④国内の製造業復活/雇用増加

安い外国産に押されて弱りきっていたアメリカの製造業を救うために鉄鋼やアルミニウムには高い関税をかけた。それにより国内産業が復活し、中間層の労働者雇用が増加を促す。

⑤世界経済の活性化

経済大国のアメリカが強くなることで、世界経済全体も活性化する。逆にアメリカが弱体化すれば、世界経済も道連れになってしまうとの考え。

上記のように、相互関税には「アメリカを強くする」狙いが明確化されており、アメリカが成功していくことが世界経済の発展に繋がると信じているのです。

〇トランプ大統領のイメージ

①高い関税で他国へ圧力をかける

②輸出企業を中心に経済的に痛い目をみる。

③新しい公平な自由貿易を求めて、みんなルールに従うようになる。

④最終的にはアメリカも他の国々も経済が発展する。

なるほどね。トランプはただ暴走してたわけじゃないんだね。

そうなのよ。アメリカのことを第一に考えているけど、世界経済を無視しているわけじゃないんだ。

それにしてもこの関税はやりすぎだったんじゃないの!?

これまでの歴史で似たような関税の掛け合いとかはなかったの?

もちろんあったよ。印象的な関税政策の成功例・失敗例をそれぞれ教えるね。

歴史から学べることはたくさんあるから、しっかり見ていってね!

関税成功例~経済大国~

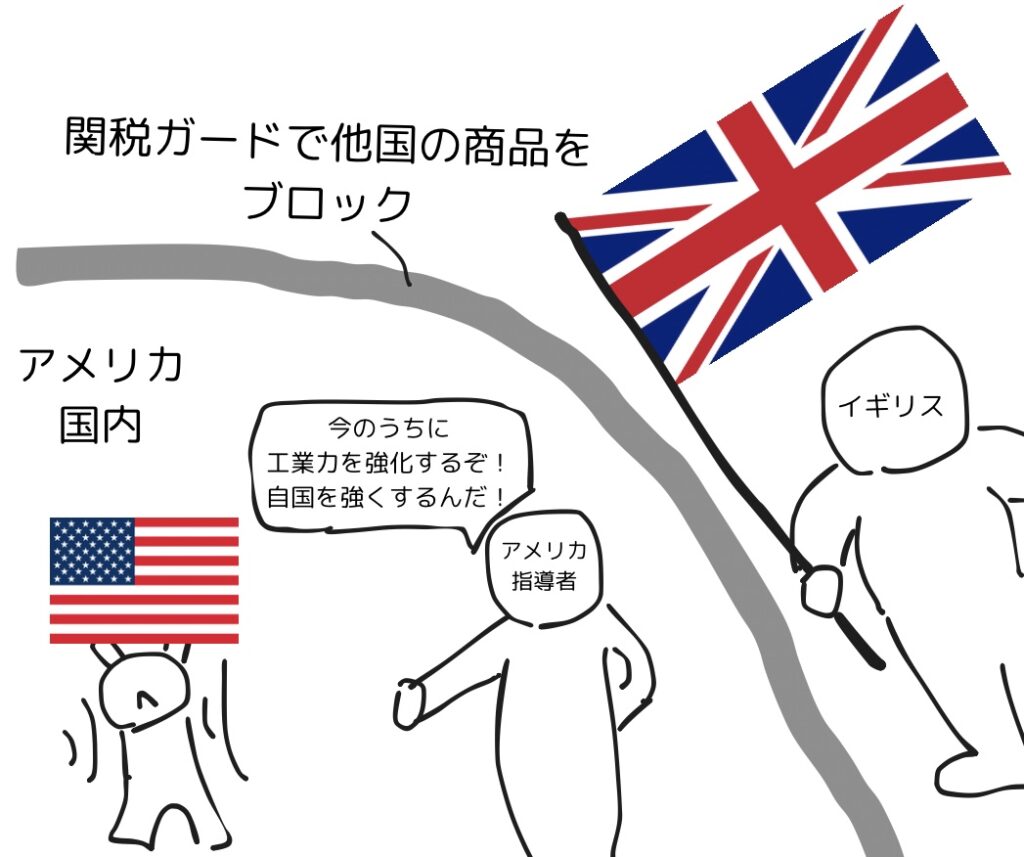

時代は18世紀末、アメリカはイギリスから独立したが、経済的にはまだまだ弱者。特に工業力ではイギリスに大きく劣っており、「このままではイギリス製品に飲み込まれて自国の産業を発展することができない」と危機感を持ちます。

そこで選ばれたのが「高関税政策」

高関税で外国製品をブロックしながら、自国内での工業力を育成し始めます。

アメリカがこの関税政策で「産業革命」に成功した背景には以下の理由が挙げられます。

・石炭や鉄鉱石などの豊富な資源

・急激な人口増加による労働力の確保と市場の拡大

・交通インフラ整備が進み、巨大な国内市場が形成

・鉄道や電信、機械化農業などの技術革新促進

この高関税政策によりイギリス依存からの脱却に成功。19世紀末には世界最大級の工業国へ発展していったのです。

実はこの時代にも「自由貿易vs関税をかける保護主義」とで対立していました。最後にその様子を対話風にしてご紹介します。

自由貿易を支持した「ジェファーソン」vs保護主義を支持して関税を取り入れた「ハミルトン」

ハミルトン、理解してくれよ?工場と都市が生むのは腐敗と平等だけだぞ。

共和国ってのはな、自立した農民が支えるものなんや。

わかってないのは君のほうだよ!

農民だけの国では未来は築けない!産業こそが力になるんだ!

このままじゃイギリスにやられて永遠に二流国家だ!

だからって関税?高関税で苦しむのは誰だ?農民たちだろ??彼らが高い価格で日用品を買わされることになるんだぞ??

短期的な痛みを恐れていては、未来はないんだ!

たとえ今、苦しんでも自力で立つ力を育てなければそれこそ終わりだ!もう少し未来を見てくれよ!!

無駄な対話だったか。私は民衆の自由と平等を守る道を選ぶよ。貴様は金と権力が支配する世界を後世に残せばいい。

私は断言できる。

君の選ぶ道は、アメリカを弱くし再び外国の支配下に戻すことになる。

結果的にはハミルトン流の保護主義が主流となり、高関税政策が取り入れられ、アメリカは工業大国に成長しました。

これが「高関税政策」が成功した事例です。

それでは次に、関税対策の失敗例も見ていきましょう。

関税失敗例~世界不況~

歴史的な関税失敗となった1930年のスムート=ホーリー関税法

時は1929年、アメリカのニューヨーク証券取引所で起きた大規模な株式市場の大暴落。この影響によりアメリカ経済は一気に悪化。農業価格は暴落し、失業者は一気に急増しました。

これに対し政府は「超高関税法案」を打ち出しました。

政府の考え

・国内産業を立て直すために関税をかけるべき。

・輸入品を減らすことで、国内産業を守ることができる。

・失業者を抑えるためにも国内産業を強くしていくべき。

・まずは自国産業を守ることが経済回復の近道。

約2万品目にわたる輸入品に対して大幅な関税引き上げを実施。平均関税率は約40%以上と異常な高さにまで達しました。

この政策が、結果的には自国産業をさらに苦しめることになります。

アメリカの高関税を受けて、他国も次々と報復関税を導入。世界の貿易量は半減してしまいます。

報復関税の影響を受けて輸出企業は大ダメージ。失業率はさらに悪化し、農産物価格も大幅に下落しました。経済回復のための「関税政策」でしたが、結果的には世界経済がさらに冷え込み、世界恐慌が長期化する最大の政策ミスとなってしまいました。

この反省を生かして、第二次世界大戦以降は「自由貿易推進」が世界の基本方針となっていきました。

こんな歴史があったんだ。やっぱり時代的には今回の関税対策も失敗だったんじゃないかな?批判も多いし…。

トランプもこの歴史を知ったうえで今回の関税政策に乗り出しているからね。彼なりに考えはあったと思うけど、現実はどうだったか?これについて最後にまとめておくね。

トランプによる関税政策の結果

結論、成功とも失敗とも言い切れない中間の結果です。(現時点)

アメリカの関税政策に対して他国(特に中国)は報復関税で抵抗、EUもアメリカを警戒しました。また、貿易が縮小したことで経済不安が拡大した地域も増えました。

金融市場の動揺も大きく、トランプ自身「思ったようにはいかなかった」と感じてるからこそ相互関税の一時停止や延長など措置をとりながら調整している感じが伺えます。

現時点の関税政策成功点・課題点を上げてみました。

〇関税政策成功点

①中国に対する問題提起に成功

自由貿易のルール違反「補助金・知的財産権の侵害、固有企業問題」に対してWTO(世界貿易機関)の議論が加速しました。

②一時的な雇用回復

関税で価格が保護されたことで、国内産業が一部再稼働。雇用の回復にも繋がりました。

③貿易交渉の進展

高関税を交渉材料として利用し、複数の国との貿易交渉を加速させました。90日間の関税停止期間が各国の交渉を促進しているとみられます。

〇今後の課題点

①米国の消費者・企業の負担増

関税により輸入品の価格が上昇し、消費者物価が押し上げられている。値上げ・負担増に国民からは批判の声も。

②輸出減少

中国、カナダ、EUなどによる報復関税で輸出が減少し、農家や製造業は大ダメージ。

③グローバルサプライチェーンの混乱

高関税によりグローバルサプライチェーンが分断され、企業は調達先の変更や生産拠点の移転を迫られている。この混乱が米国の製造業を弱体化させているとの指摘も。

グローバルサプライチェーン:世界中で分業しながら物を作って届ける仕組み。

④金融市場の不安定化

関税発動直後、米国株式(S&P500)が急落。政策の不確実性が投資家の信頼を損ねることに。

⑤経済成長へのリスク

アメリカによる関税政策が貿易戦争を激化させると警告されており、輸出依存度の高い産業が大打撃を受けることで、米国のGDPは縮小する可能性がある。

多くの課題点が浮き彫りになってますが、トランプ自身は「関税政策は大成功」だったと捉えています。その理由には彼の保護主義への強い信念と、歴史的な繁栄への回帰のビジョンがあるからでしょう。

もともとの主な目的として

・自由貿易を公平なものにする(新しい貿易体制を作る)

・米国の国内産業を強化する

この2点がありましたが、現実的には彼の目指す未来にはまだ遠い状況です。幾度となく交渉・修正・構築が迫られ、その度に経済は揺れ動くでしょう。

「経済をめちゃくちゃにしたトランプが悪い!」「トランプのせいでアメリカが孤立する」こういった指摘も自由貿易の背景やトランプの意図、見据える先を知ると、簡単に批判できないのが難しいところです。

大胆な政策だったとはいえ、これまでの自由貿易に不満を募らせていた「アメリカ」はいずれ似たような形で貿易体制の改善に乗り出していたと思います。

今、日本ではこの関税政策により、巨大市場であるアメリカと中国のどちらのルールを軸にしてビジネスをするべきかの選択に迫られています。

根本的な考えが違うアメリカと中国が、双方納得するルールで貿易体制が整い、共存できる道があることを望みます。

まとめ

今回の出来事の全貌を知り、どのように感じたでしょうか?

新たな情報が入れば見えてくる視点が変わり、状況によって善悪は簡単に変わってしまいます。

SNSでの意見や批判を見た際には、それぞれの事情や置かれている環境を十分に考慮しなければなりません。(わかりようがないからこそ信用度が低い)

主語が大きいメッセージこそ、ありのままを鵜呑みにしないように細心の注意を払う必要があります。

今回紹介した3つの事例

・財務省が悪い

・ロシアが悪い

・トランプが悪い

これらも、ある人から見れば全て正しくて、ある人から見れば全て間違っているものです。自分なりの意見を持つには物事に対して深く知る努力が必要です。

その人の全てを理解してない限り、人のことを簡単に批判などできないのです。

大きな事例から学び、普段のコミュニティから見直せるきっかけになれば幸いです。

コメント