みなさんは行動経済学をご存知ですか?

確証バイアス、プライミング効果、プロスペクト理論、フレーミング効果など、言葉で聞いたことがあっても意味まで詳しく知らない方は多いと思います。

行動経済学は人間の「非合理な意思決定のメカニズム」を解明する学問であり、これにより「なぜ人はそう行動してしまうのか?」を理解することができます。

人間の心理的な側面や認知のクセを知ることは、仕事を優位に進めるためにも必要な知識です。

今回は数ある行動経済学の理論の中から、明日から仕事で使えるものに厳選して紹介していこうと思います。

この記事は相良奈美香さんが書かれた「行動経済学が最強の学問である」を参考にしております。大反響10万部突破した大人気作品です。

※本ページはプロモーションが含まれています。

仕事で使える行動経済学

今回は下記4つの理論について解説していきます。

①系列位置効果②過剰正当化効果③アンカリング④双曲割合モデル

仕事への応用の仕方も紹介しますので、気になるワードだけでもチェックしてください。

①系列位置効果

人がいくつかの情報を覚えようとするとき、「情報」の順番によって記憶の定着度合いに差が出るという理論

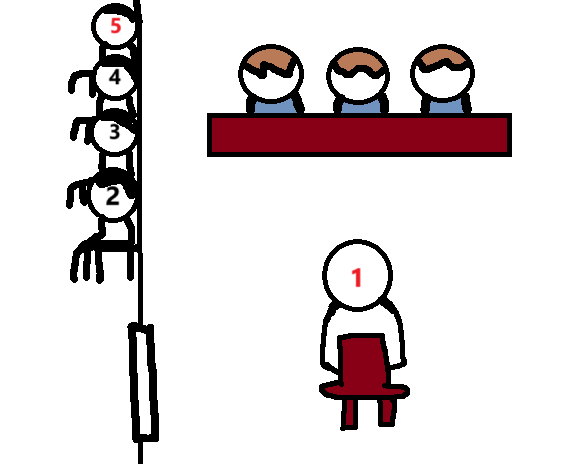

Q①もしもあなたが企画発表会の順番を選べる場合、何番目が良いでしょう?

最適なのは「1番最初の人」と「1番最後の人」です。大勢での面接や発表会があった場合、まずは面接官の記憶に残っていなければ話になりません。その面接官の記憶に影響するのが「初頭効果」と「親近効果」という理論です。

初めに得た情報が印象に残り、強い影響を与えること。

最後の情報が意思決定に影響を与えること。

仕事場面では次のように系統位置効果を行動経済学的に利用することができます。

同僚5人が順番に企画の説明をする場合、良い評価を貰うためには何番を選ぶのが良いでしょうか?最初と最後どちらが良いのかは、結論がいつ出るかによって変わります。

①その日のうちに結論が出る場合ー親近効果

②来週に結論が出る場合ー初頭効果

その日に結論が出る場合は最後にプレゼンする方が記憶に残りやすく効果的です。少し時間をおいてから結論が出る場合は最初にプレゼンを行う方が良いとされています。なぜなら時間を置くことで「親近効果」は消えてしまうからです。

②過剰正当化効果

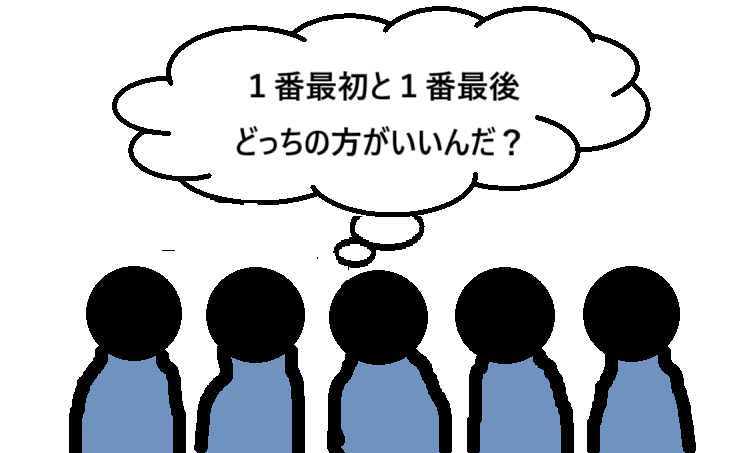

内発的動機で取り組んでいたところに金銭的報酬の外発的動機が用意されるとモチベーションが下がってしまう。

趣味を仕事にした途端、やる気が落ちてしまう人間の不合理な点に着目したものです。人のやる気はどんな状況が用意されているかによって変わってしまうものです。

趣味の動画編集をお手伝いしているA氏。好きで楽しいし、役に立てるのが嬉しくてボランティアで取り組んでいましたが、ある日上司から「特別手当」を支払うことを告げられます。

「楽しい、役に立ちたい」は心の内側から起こる内発的動機付けです。反対に外発的動機付けは「特別手当、給料」のように外から与えられるもので内発的動機付けよりも影響が強く、「好きなこと」から「お金のためにやらされている」に容易に変わってしまいます。

私も似たような経験をして、行動経済学の効果を実感したことがあります。

社会人2年目の頃、担当していた患者さんの症例発表の機会を得て、時間と労力をかけて必死に準備に取り組みました。上司たちからのアドバイスや今後のキャリアの経験値として無償でも得られるものが多く、意気込んで取り組んでいました。発表終了後は上司から「お疲れ様、発表よかったからどうぞ」と1,000円分のQUOカードを貰いましたが「こんなに頑張ったのに1,000円の価値なの?」と落ち込んでしまいました。良かれと思って渡したQUOカードの存在により明確な価値が付いてしまい、その価値を評価として捉えてしまったのです。

内発的動機付けで努力している人のやる気を妨げないためには「言葉」や「行動」で報酬を出すことが望ましいです。「ありがとう」の一言や「お疲れ様」とコーヒーを差し入れで渡すことが態度で示す感謝となり効果的です。

③アンカリング

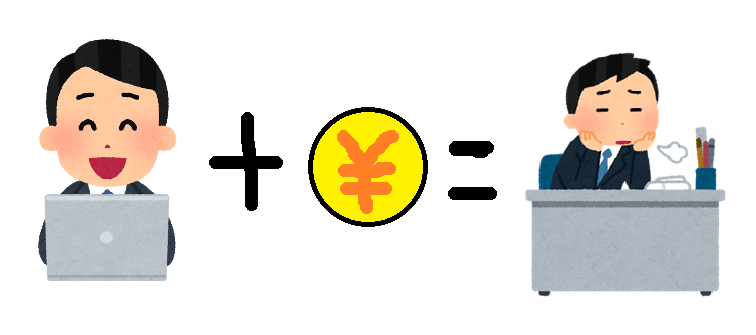

最初に提示された数値などが基準になり、その後に続くものに対する判断が非合理的に歪んでいく理論

上記図のように同じワインだとしても最初に提示された価格を意識してしまうため、金額に差が出てしまいます。特にワインのような価格帯が広く価値がわかりにくいものではアンカリングの影響を受けやすいです。逆に値段が精通している「コンビニのコーヒー」や「スタバの商品」ではアンカリング効果は期待できません。

それでは、仕事において「アンカリング効果」をどう生かせれるでしょうか。まずは本書でも紹介されている交渉術をお伝えします。

予算80万円の新規プロジェクトの合意を取り付けたい場合、「80万円」という高額な予算は却下されやすいです。そのため上記図のように「100万円が必要」とアンカリングした交渉を行うことで80万円の予算を確保しやすくなります。

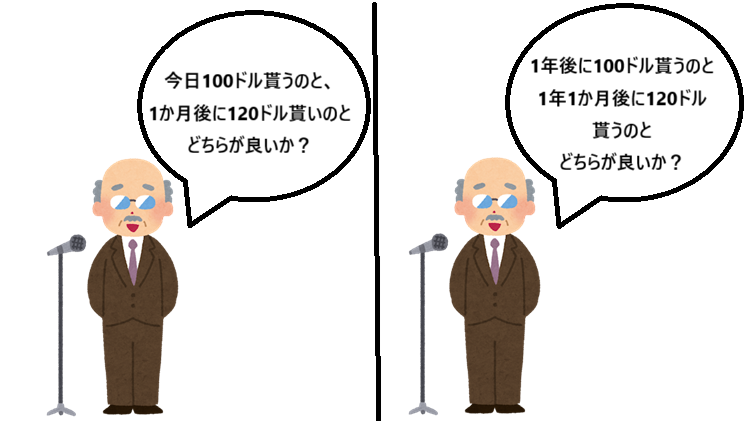

④双曲割合モデル

近い将来を考える際は、少しの時間の差も気になるが、遠い将来を考える際は、時間の差が気にならない。

上記図の左の質問には「今日100ドルもらう」を選択する方が多いです。多くの人は将来の大きな利益よりも、すぐに手に入る利益を優先してしまう認知のクセがあります。

右の質問には「1年1か月後に120ドルもらう」を選択する方が多くいることが証明されています。

「今日と1か月後」「1年と1年1か月後」同じ1か月の差が選択に影響を与えています。このことから人は時間を非合理に認知していることがわかります。

仕事でこのようなことはないでしょうか?

・パソコンでプログラミングを書いて自動化すれば、その後ずっと楽になる作業。

・年次事にやることを決めてしまえば、その後集まってしなくてよい会議。

・ペーパーレスにしてしまえば、その後わざわざ印刷しなくてよい資料。

いざ、時期になると「プログラムを書くのは時間がかかる」「データ化するのは大変」と理由をつけて今まで通りに手作業で仕事に取り組んだり、毎月会議の予定を組み入れたり、大量の紙を印刷してしまいます。そして「今期は時間がなかったからできなかったけど、来年は1週間かけて取り組もう」と毎回話に上がり、来年なら出来ると信じて終わります。

長期的な利益となる作業を先送りにしてしまうのは時間を非合理に捉えている証拠です。

実際に私の職場でも、仕事業務の伝達を紙面を用いて長年やっており、ペーパーレスの話が上層部であがっては実用に至ることはありませんでした。そこで私は「印刷の手間」「費用削減」「紙面紛失のリスク」などデメリットを明確にし、今時間がかかっても早急に取り組むべきと上司に相談しました。その後、実際に導入され、デジタル化するためにその月の平均残業時間は上がりましたが、今では業務伝達がデータでスムーズに送ることができています。

人間は先を見据えて行動することが苦手です。将来のことで明確に利がある場合は思い切って取り組んでみましょう。

まとめ

今回は仕事で使える行動経済学を4選紹介しました。どの仕事においても人との関わりは避けられません。その人間の心理的傾向や認知のクセを知ることで、仕事上で上手く立ち回ることができます。行動経済学は近年かなり重要視されている学問であり、ビジネスにも生かせれるものです。相良奈美香さんが書かれた「行動経済学が最強の学問である」は数ある行動経済学の本の中でも圧倒的に人気であり、すごく読みやすいものになっています。入門書としては最適な本です。今回の記事を読み、より詳しく読んでみたいのなら、ぜひ購入も検討してみてください。

コメント