※本ページはプロモーションが含まれています。

今宵も繰り広げられている絶えない論争。

・デートでは男性が驕るべき。

・財務省は解体すべき。

・今すぐに減税するべき。

・加害者の人権も認めるべき。

・〇〇監督をクビにするべき。

・家事育児は分担にするべき。

・安楽死を認めるべき。

例をいくらあげてもキリがないほど、世の中には対立した意見が多くあり、各個人の思想、意見がSNSを通して燃え上がっています。

・なぜ、くだらない論争はいつまでも続くのか?

・会話のズレが起きてしまうのは何故?

・上司と部下で対立してしまう原因は?

SNSや日常場面で論争に巻き込まれては疲弊している私は、とある本を呼んでこれら全ての悩みを解決してしまいました。

その本がこちら↓

細谷功さんが書かれた「具体⇄抽象トレーニング」思考力が飛躍的にアップする29問です。

この本を読んでから様々な論争に対して、1歩引いた状態で世界を見ているような、視野の広がりを実感しました。

今回は本の紹介も兼ねて、「くだらない論争がいつまでも続く理由」について画像を用いて簡単に解説していきます。

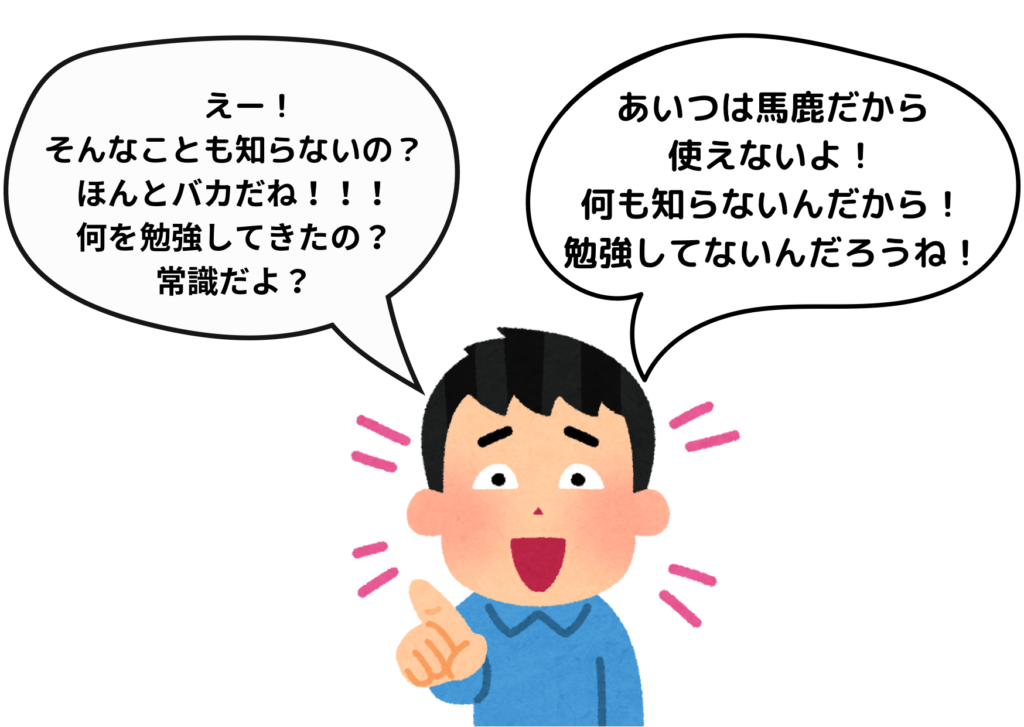

①バカと言ってるやるほどバカ

まず第1に、私たちは論争において自覚なしに視野の狭さを露呈していることが多々あります。

「あいつはバカだ」という言葉を容易に使っていないでしょうか?また使ってる方は周りにいないでしょうか?

バカとは「自分にとって当たり前に知ったり理解したりしていることを理解していない人」のことを指します。

自分は決してバカのカテゴリーに入らないとバカを連呼し相手を見下す人がいますが、気づいて欲しいのは「人の数だけバカの定義が違う」ということです。

生まれ育った場所、周囲の環境や見ているニュース、趣味などで「知識の領域や世の常識」は大きく変わります。

アインシュタインの名言に「常識というのは18歳までに得た偏見の集まり」というものがあります。

自分で勝手に限定して作った得意な領域で、相手と見比べて自分より劣っているとバカにして、優越感に浸っている人たちを何人もSNSで見かけます。

自分が他人にとって大バカである可能性には気付けないのです。

本書では「バカって言ってるやつがバカなんだ」という小学生の言い返しが、実は非常に「本質をついた」奥深い言葉であると述べています。

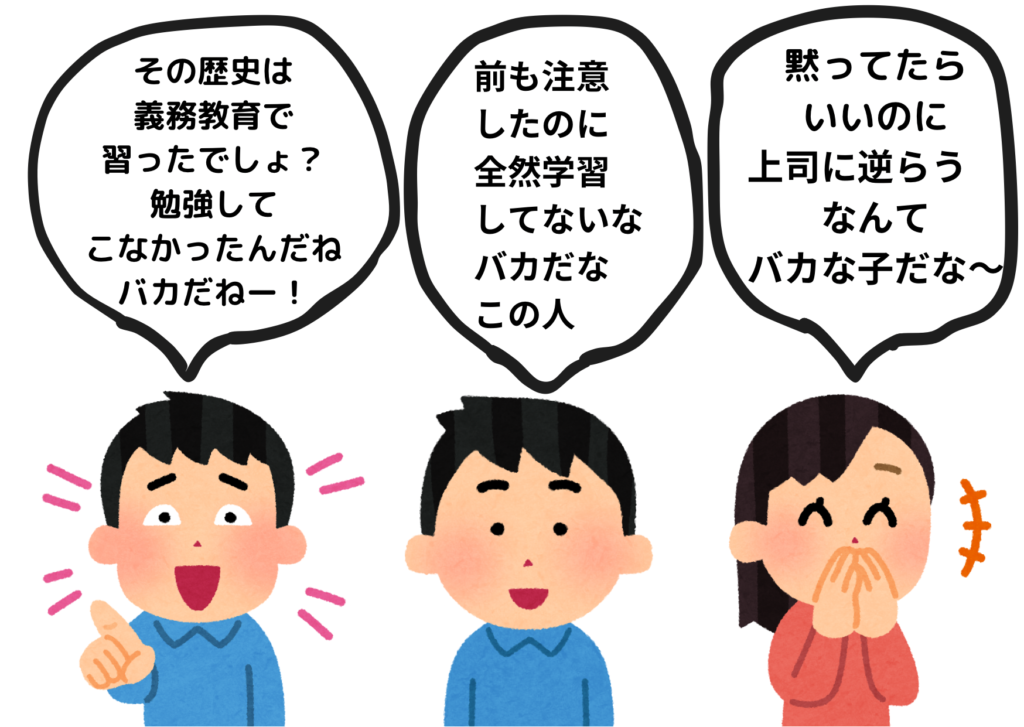

②知識の差が会話のずれを産む

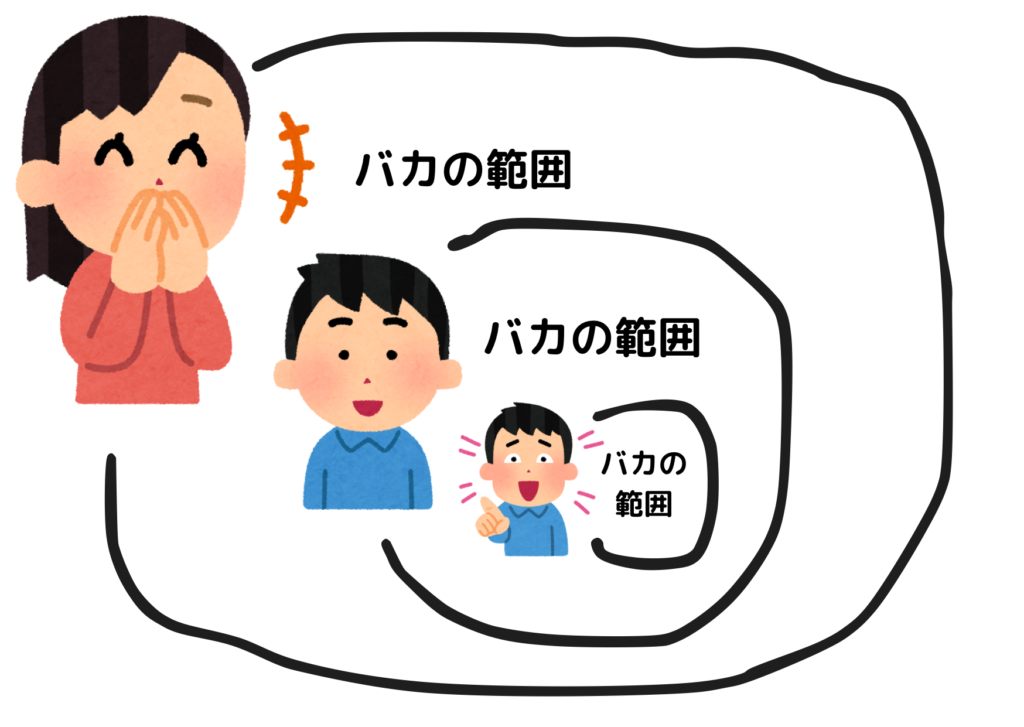

先ほどで、人それぞれ知識の領域や世の常識が違い、簡単に人を評価することができないことを認識できたと思います。

ここでは日常会話やSNSで話が噛み合わなくなるのはなぜなのか?について解説します。

人との会話でズレが起こる原因は「知識の差」です。

この知識の差により見えている世界が違い、会話のズレを産みます。

何より面白いのは、みな自分の見えている世界が最上だと信じて疑わないことです。

近年、外国人観光客が増えてきた関係もあり、こういった言葉をよく耳にします。

・海外の人は観光ルールを守らない。民度が低い。

この言葉に違和感を持つ方はおそらく「様々な国を経験してきた人」でしょう。

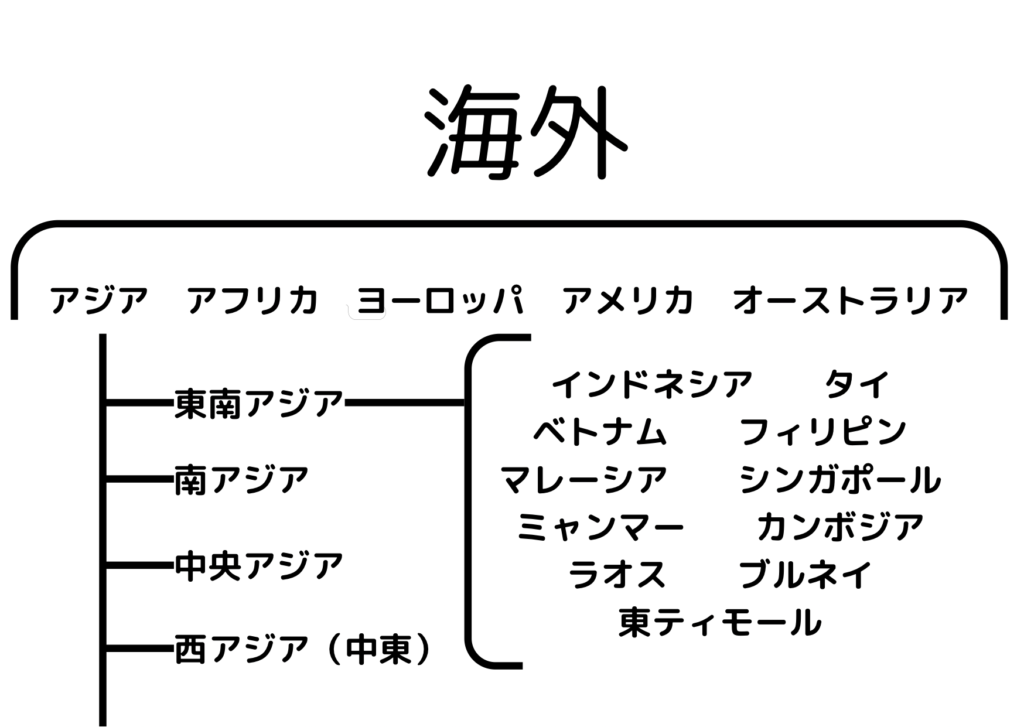

海外といってもアジアやヨーロッパ、アフリカ、アメリカなど人種は様々で、それを「海外の人」で表した議論にはあまりにもまとめすぎだと感じてしまいます。

さらにヨーロッパに詳しい人からすればドイツ、クロアチア、ベルギー、デンマークなど44の主権国家がある中で、「ヨーロッパの人」で議論されると「それぞれの国で特性が違うのに…」と思うはずです。

こういった議論は細分化しようと思えばキリがないため、どのレベルで議論をしているのかを見極める必要があります。

本書でも、素人の大雑把な議論に対して専門家が呆れる原因は「知識の差」により見えている世界が違うからと述べています。

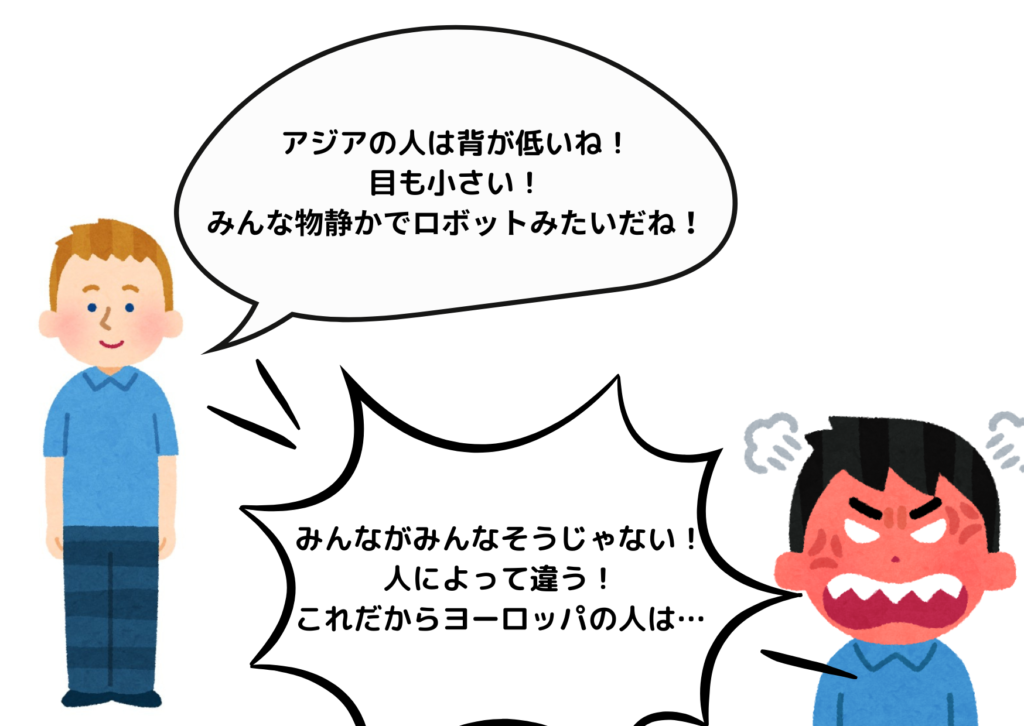

逆に、ヨーロッパの人たちから「アジア人」で一括りにされると

・同じアジアでも日本と中国で違う!

・日本でも東日本と西日本で違う!

・東日本でも東京と北海道で違う!

・北海道でも札幌と稚内で違う!

とこのように感じる方も多いでしょう。

相手のこと(よく分からないこと)は簡単に一括りにして、それが全てように表現するものの、自分のこと(詳しいこと)を一括りにされると過度に反応してしまうのが私たち人間です。

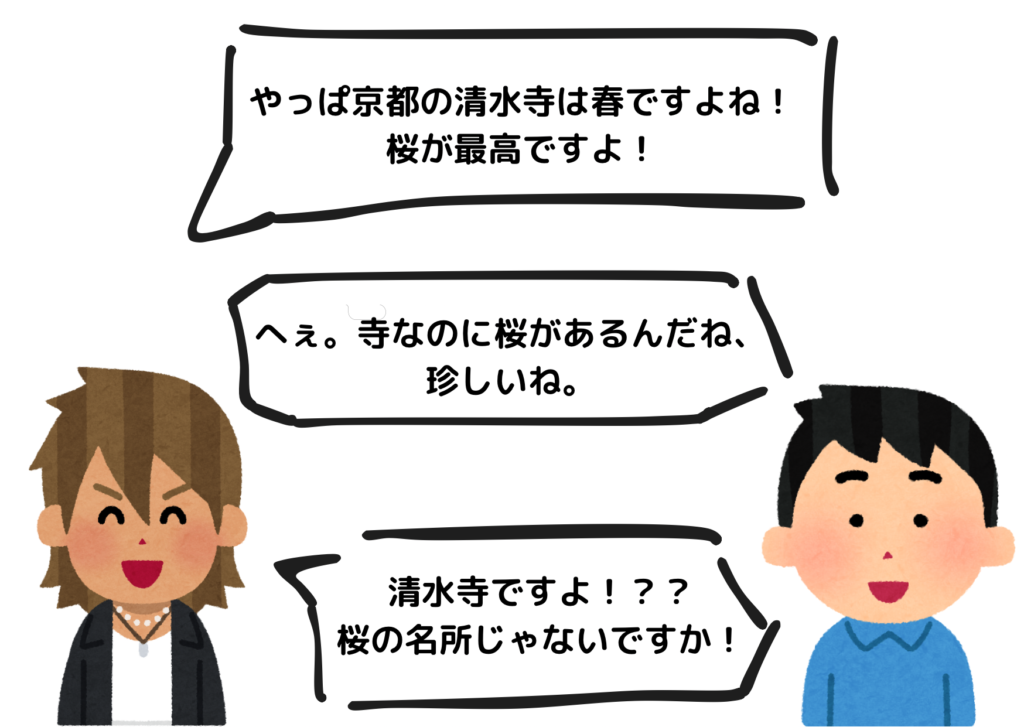

③SNSで見かける不毛な「空中戦」

冒頭でも紹介したSNSで見かける「不毛な議論」

・デートでは男性が驕るべき。

・加害者の人権を認めるべき。

・安楽死を認めるべき。

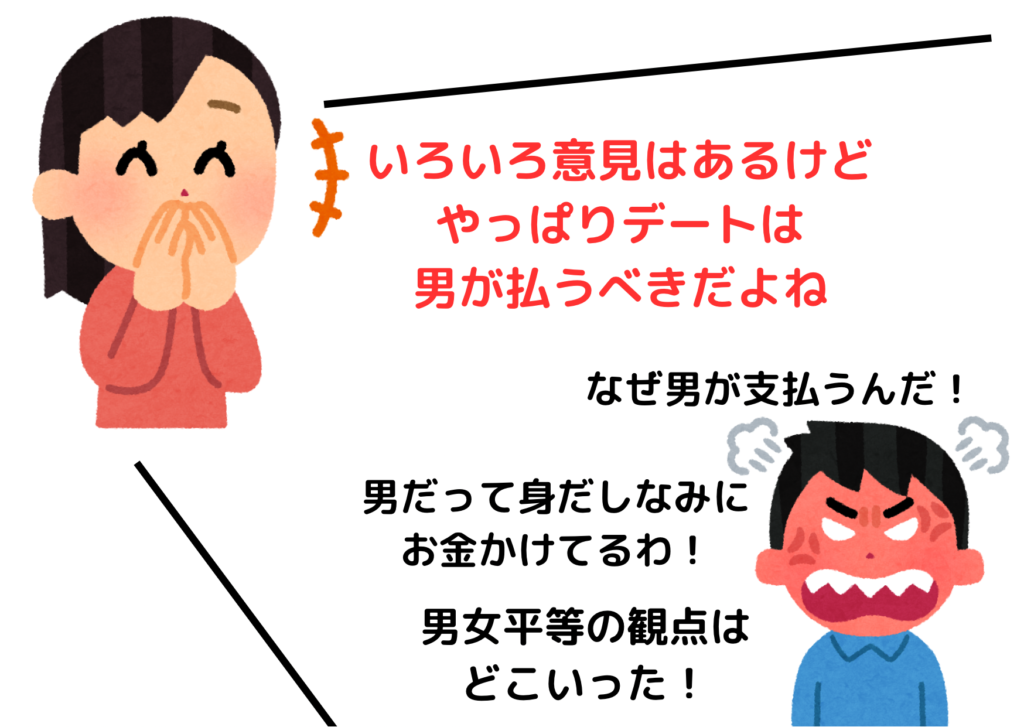

この議論が永遠に終わらないのは、お互いが噛み合わない「空中戦」を繰り広げているからです。

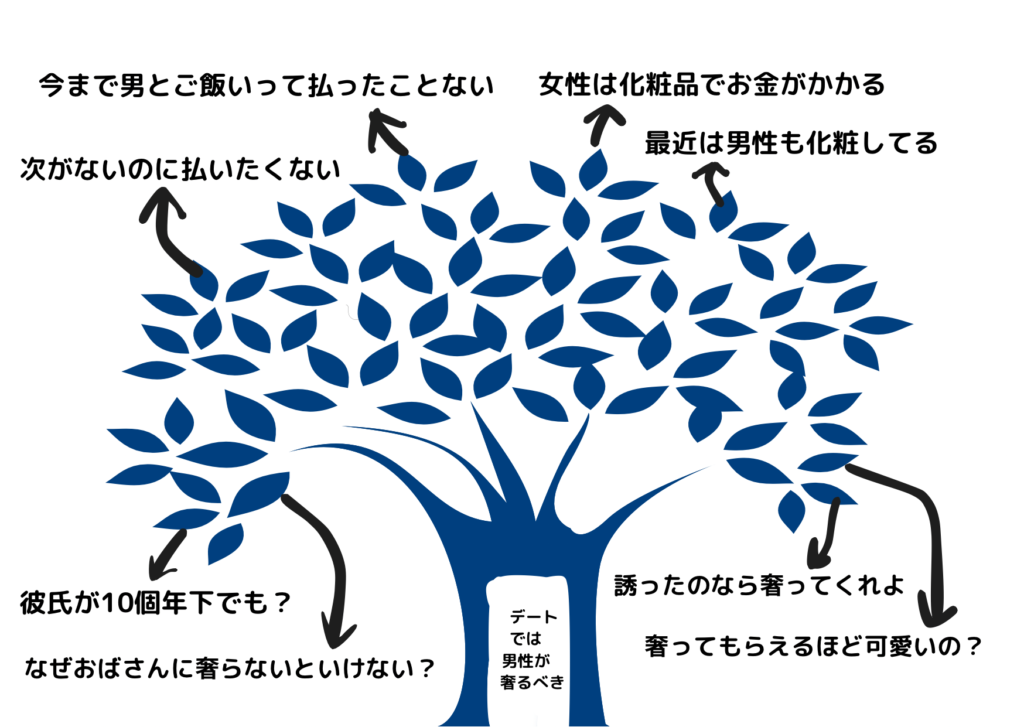

「デートでは男性が奢るべきだ」の主張は良くも悪くも一般論であり、抽象的な話になります。それに対して「おまえは彼氏が10個年下でも奢ってもらうのか?」「おまえは奢ってもらえるほどかわいいのか?」といった反論は個別的であり抽象度の低いものです。

このように広く全般的な意見に対して、具体的な内容で反論しても、お互いの主張の軸が違うため、不毛なものにしかならないのです。

「デートでは男性が奢るべきだ」を主張する人は上記画像の木の幹であり、「彼氏が10個年下でも奢ってもらうのか?」「奢ってもらえるほどかわいいのか?」などの具体的な反論は「木の枝や葉っぱ」です。

本書では具体派の人たちは、切り捨てられた枝葉が気になって仕方がなく、「こんな葉っぱや枝がある」と反論するが、言い切った側(木の幹)からすれば「わかった上で切り捨てている」と述べています。

そもそも「デートでは男性が奢るべきだ」という主張も自分にとって都合のいいように切り取った幹の部分であるため、切り捨てられた枝葉を大事に思う人からは反論が出るのは当然です。

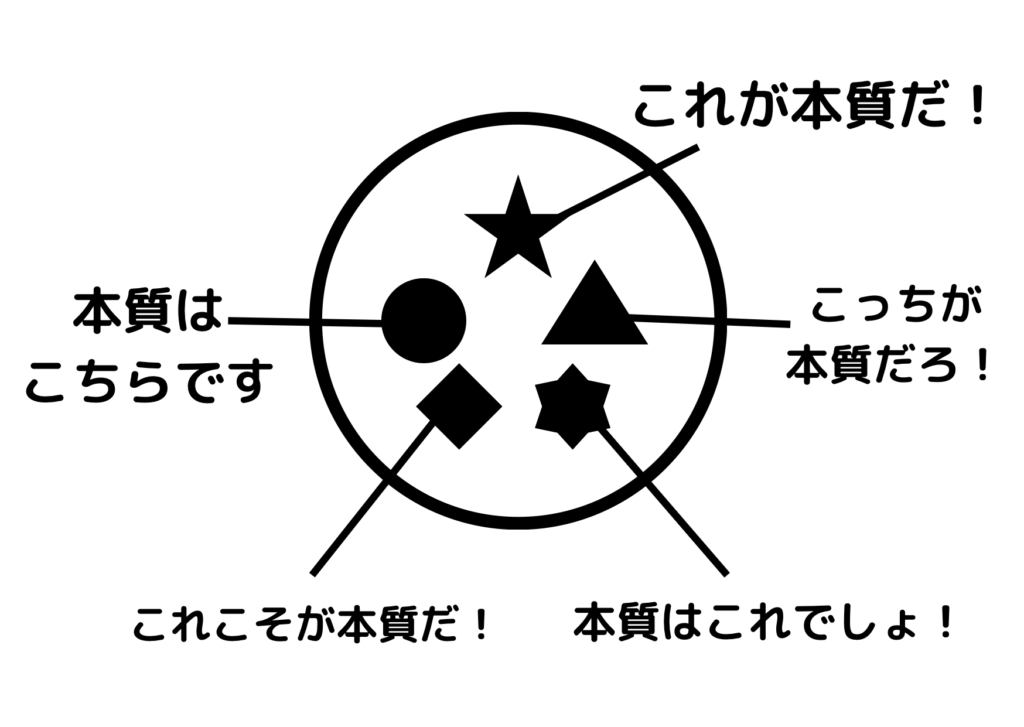

SNSでも自分にとって都合のいい部分を切り抜いて「本質だ」と述べている人が多くいます。その本質の罠についても本書で明らかにしているのでご紹介します。

④本質の罠

本質という言葉は

・目に見えにくく

・シンプルで

・重要なこと

を示すことが多いと本書では紹介されています。

これらから本質とは抽象化の産物であり、自分にとって都合の良い性質だけ取り出して解釈してしまうことが、本質という言葉に使われることも少なからずあるということです。

私の周りにも「これが本質だ!」が口癖になっている人がいますが、彼なりに都合のいいところを切り抜いて表明していたのだと本を読んで気づきました。

⑤他人事に安易に口出しはできない

最後に紹介するのは「他人にレッテルを貼る」行為について述べた章です。

「他人には簡単にレッテルを貼るくせに、自分がそうされると不満に感じる」

私たちは、他人のことを具体的に見ないのに、他人からそうされると不満に感じてしまうのです。

このあたりは本書で紹介される具体⇄抽象を呼んで理解できると、なお分かりやすいです。

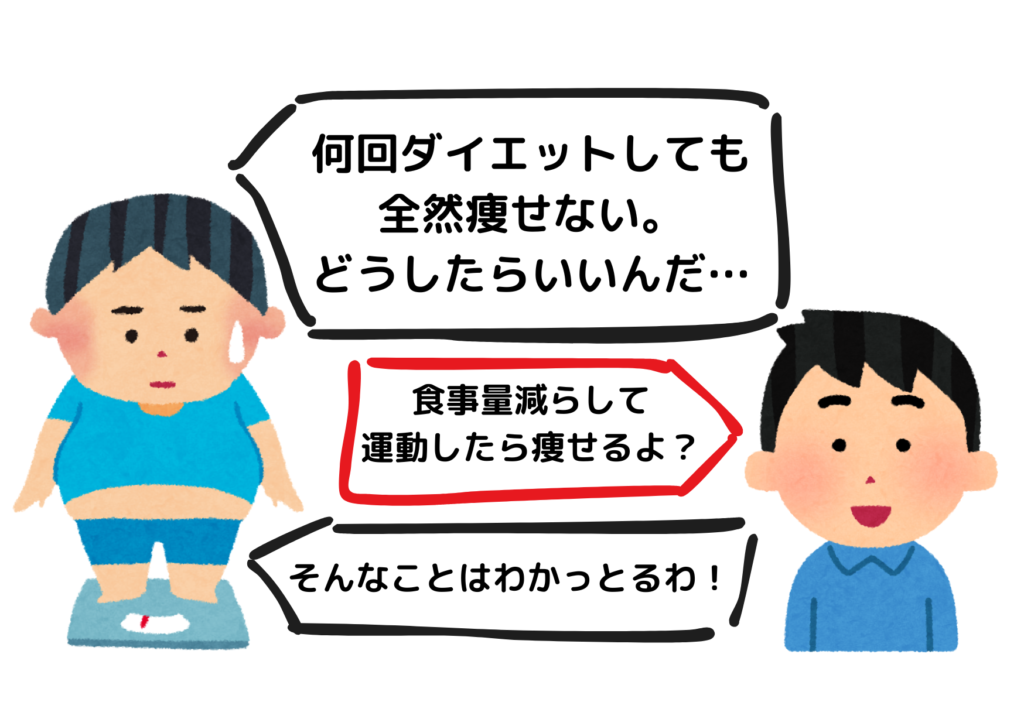

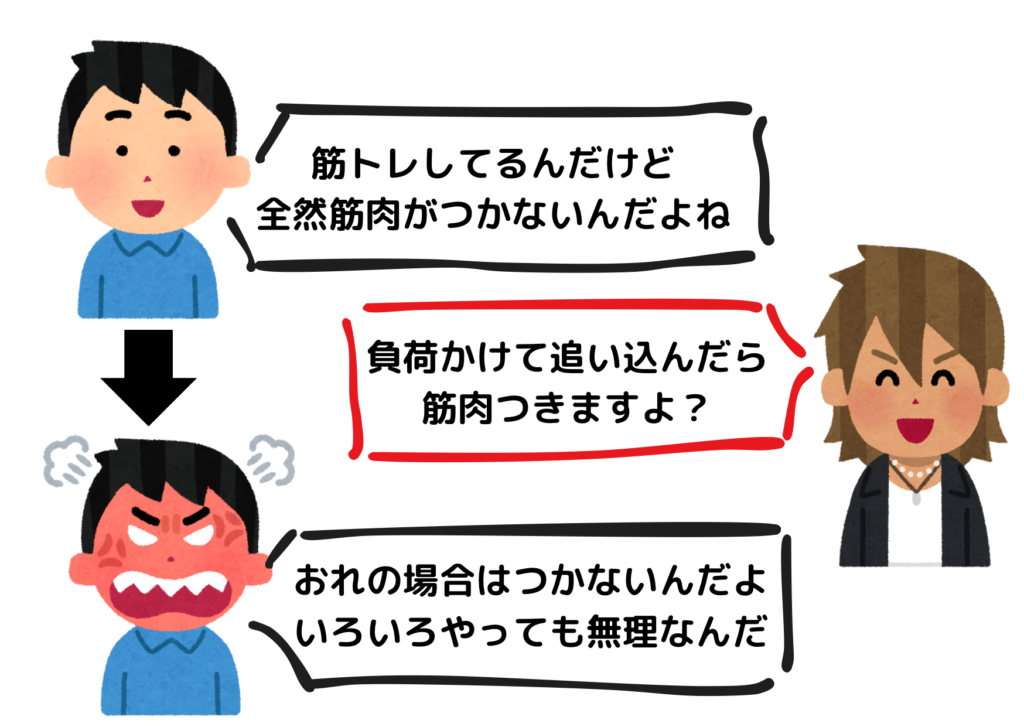

ダイエットを繰り返してる人に、「食べる量を減らせば痩せる」などの正論を言っても何の意味もないのですが、私たちは他人に対しては一般論や理想論を簡単に押しつけています。

逆に、自分に対して「一般論や理想論」をぶつけられると納得できないのです。

これらから私は安易に他人を評価することはできないと学びました。

自分事に対して正論を言われると腹が立つのは「自分の事を一番詳しいのは自分だから」です。そのため「私の事例は違う!」と言うために過去の経験から反論を探してしまうのです。

そしてそれは他人も同様です。私たちは他人と接する中で「その人の一部」しか見ることができません。そんな中で安易にレッテルを貼り、評価することなど到底できやしないのです。

ここで私の職場で実際に起きた「他人を安易に評価した結果」を2つご紹介します。

①見る目がない上司

新卒・中途採用を担当していた上司。ある日、中途で入ってきた人があまりにも態度が悪く、無断欠席は当たり前で仕事の報連相が全く出来ない人でした。

対応に疲れ果てた社員の怒りの矛先は、採用部門を担当していた上司に。

・見る目が無さすぎる

・採用担当から今すぐに外れるべき

・現場の負担をもたらした張本人

・人手が少ないを理由に取ったのだろう

各々から散々な言われようでした。当初は 私も「言われても仕方がない」と思っていましたが、そんなレッテル貼りは1つの真実で完全に剥がれてしまったのです。

それは「上司は採用すべきでないと必死に説得したが、本部がそれを無視して採用にした」こと。

この事実を知ってから上司に対する評価は180度変わりました。

②急発進のドライバー

送迎担当のドライバーさん。運転する際に急発進、急ブレーキするため車酔いする人が続出。添乗するスタッフからは文句の声が聞かれました。

・運転が下手すぎる

・今すぐ運転手辞めさせるべき

・運転が荒い、一緒に乗りたくない

・免許センターに行って学んでほしい

私も何回か添乗しましたが、確かに車酔いするほど荒いものでした。運転手は寡黙な方であり、なかなか注意できず困っていましたが、1つの真実で「運転が下手」のレッテルは簡単に剥がれてしまいます。

それは「そもそも急激に加速、減速する車」だったから。

実際に私が運転したので間違いありません。この車だけ以上にアクセルとブレーキの感知が良く、気をつけていても急激に発進してしまうのです。

この車をずっと事故なく運転してきたドライバーさんの評価が180度変わった瞬間でした。

まとめ

今回はくだらないSNS論争がいつまでも続く理由について、細谷 功さんが書かれた「具体⇄抽象トレーニング」思考力が飛躍的にアップする29問を引用しながら記事にしました。

この本は私の思考力を大幅に広げてくれたものです。この記事をきっけに少しでも気になる方がいればぜひチェックしてみてください。自信を持っておすすめできる本です。

引用文献

細谷 功.「具体⇄抽象トレーニング」思考力が飛躍的にアップする29問.株式会社PHP研究所.2025.159-177

コメント