「いつかは訪問リハビリで働いてみたい」「生活期を経験してみたい」

このように考えているセラピストも多くいると思います。

訪問リハビリは急性期や回復期の病院とは働き方が変わるため、やっていけるかどうか不安な方も多いと思います。

そこで今回は、訪問リハビリを週3日実施している現役作業療法士が、訪問リハビリの1日の流れと主な仕事内容について紹介していきたいと思います。

・訪問リハビリに興味がある!

・1日の流れを知りたい!

・どんな仕事内容なのか気になる!

・リハビリ以外の仕事量が知りたい!

上記に当てはまる方にとって有益な記事になっています!

訪問リハビリの1日

訪問リハビリの出勤スタイルは主に2パターンあります。

①事業所に出勤してから利用者宅に行くパターン

②自宅から直接、利用者宅に向かう直行直帰パターン

私が働いている事業者は①のパターンです。事業所の方針や勤務形態、訪問地域によって異なってくるため、事前に確認しておきましょう。

①出勤・準備・移動【8:30~9:00】

・出勤後、当日の訪問スケジュールを確認します。曜日ごとに担当が決まっているため、基本的には同じ利用者さんのもとへ向かいます。初めましての方がいれば、家の場所や過去の記録、最近の状況などをカルテで確認(事前に担当から申し送りをもらう)します。

・必要物品(体温計、血圧計、SpO2など)を確認し、リュックにつめます。

・朝のミーティングで点呼、書類の確認、マネージャーからの伝達事項を聞き、各々1件目の訪問先へと向かいます。

・私のところは電動自転車に乗って移動していますが、地域によっては車を使うところもあります。移動時間は短くて1分、長くて20分程度です。

②1件目の訪問【9:00~9:40】

1日の訪問件数は約4~6件で、1件あたりの訪問時間は40~60分間です。

この日の1件目は40分間のリハビリ。

バイタルチェック(体温・血圧・脈拍)と体調、近況を確認。

40分間のリハビリを実施します。

③2件目の訪問【9:50~10:50】

2件目へ訪問

認知症を患ってる利用者さまには、家族に本人の様子や生活状況を聴取します。

訪問リハビリでは屋外歩行を希望される方、必要な方が多いです。歩行練習と並行して歩行補助具の必要性も検討しています。

④3件目の訪問【11:00~12:00】

3件目へ訪問。家族ではなくヘルパーさんが出迎えてくれることもあります。

ヘルパーさんにも本人の様子・生活状況を聴取し、課題点などを共有します。

家族やヘルパーさんに対して介助指導を実施することもあります。寝返り〜起き上がり、トイレ介助方法や階段昇降の仕方など、現場ですぐに実践できるのが訪問リハビリの強みです。

⑤休憩時間【12:10~13:10】

事業所に帰り、1時間休憩をとります。

お昼の時間帯は、全員が揃いやすいためミーティングやケース会議を実施する事業所もあります。ランチを取りながらのミーティングは「名ばかりの休憩」になりやすいため注意が必要です。事前に確認しておきましょう。

⑥4件目の訪問【13:30~14:30】

4件目へ訪問。

座椅子や立位での筋力訓練、床上動作やバランス訓練、紙面を用いた認知機能賦活など、利用者さんに合わせたプランを実施していきます。

⑦5件目の訪問【14:40~15:40】

5件目へ訪問。

難聴などでインターホンに反応することが難しい場合は、合鍵をキーケースに入れてもらうなど対策を練っています。

屋外歩行時に買い物を希望される利用者さんもいるため、実際に買い物をして、動作や金銭管理などを確認しています。

⑧6件目の訪問【15:50~16:50】

6件目へ訪問。

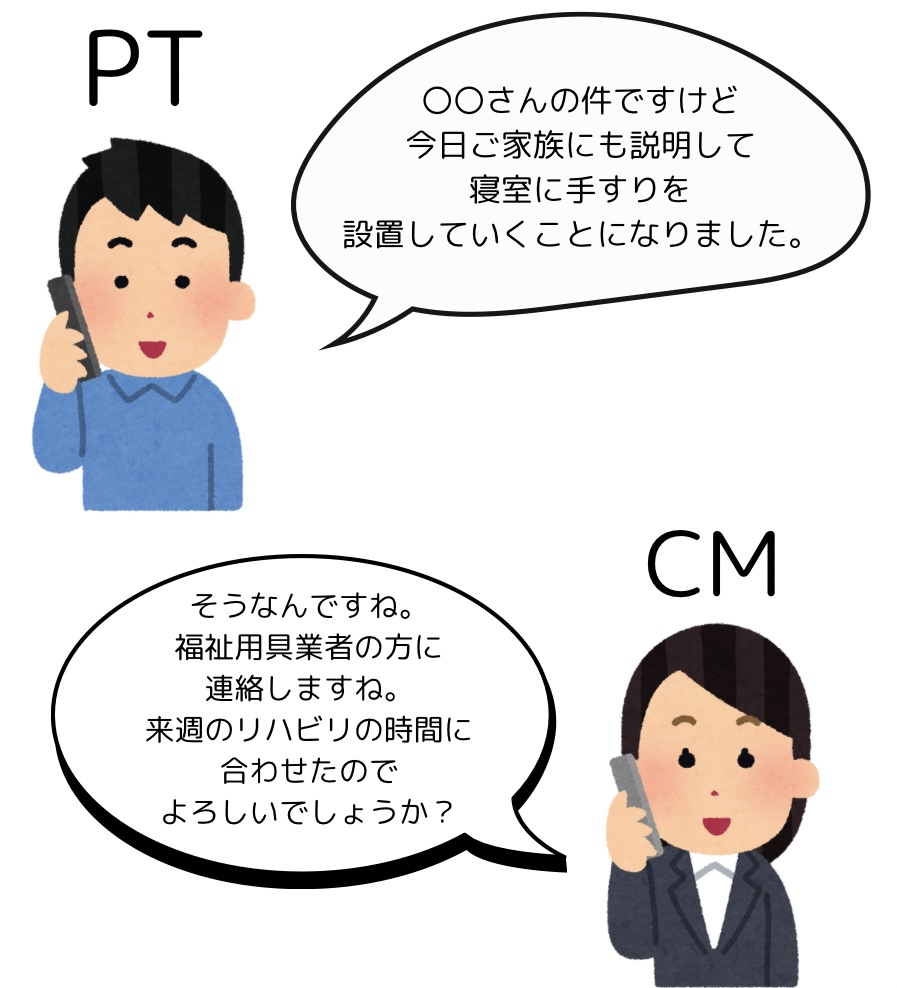

自宅内での転倒が多い利用者さんには、手すりの設置や屋内用の歩行補助具の検討を行います。ケアマネージャーや福祉用具業者の方をお呼びし、相談しながら環境を調整していきます。

訪問業務は「一人きり」と感じやすいですが、サービスの調整や福祉用具・環境設定に関しては多職種で協力していきます。

⑨帰社・記録整理・報告【17:00~17:30】

事業所へ戻りカルテを記録します。最近はスマホやタブレットでカルテを記載できるので、訪問の移動時間で記録を済ませることも多いです。

事業所によっては直接家に帰ることも可能です。

記録の整理やスケジュールの確認、書類作業などの仕事を終えたら業務は終了です。

急性期・回復期と比べて書類作業の時間が増えますが、慣れてくると自分で仕事を調整することができるため、働きやすいといった声も聞かれます。

これが訪問リハビリのリアルな1日の流れとなります。続いては「リハビリ以外の仕事」について説明していきます。

リハビリ以外の重要な仕事内容

①電話連絡

急性期・回復期と比べて、利用者さんやその家族、サービス提供者など(主治医、ケアマネ、ヘルパーなど)に電話連絡する機会が増えていきます。

訪問リハビリでは他事業所との連携が必要不可欠です。利用者の状態やサービス内容の相談、近況の報告など、迅速かつ正確な情報伝達が求められます。経験を積んでいき、電話でのコミュニケーション能力も鍛えていきましょう。

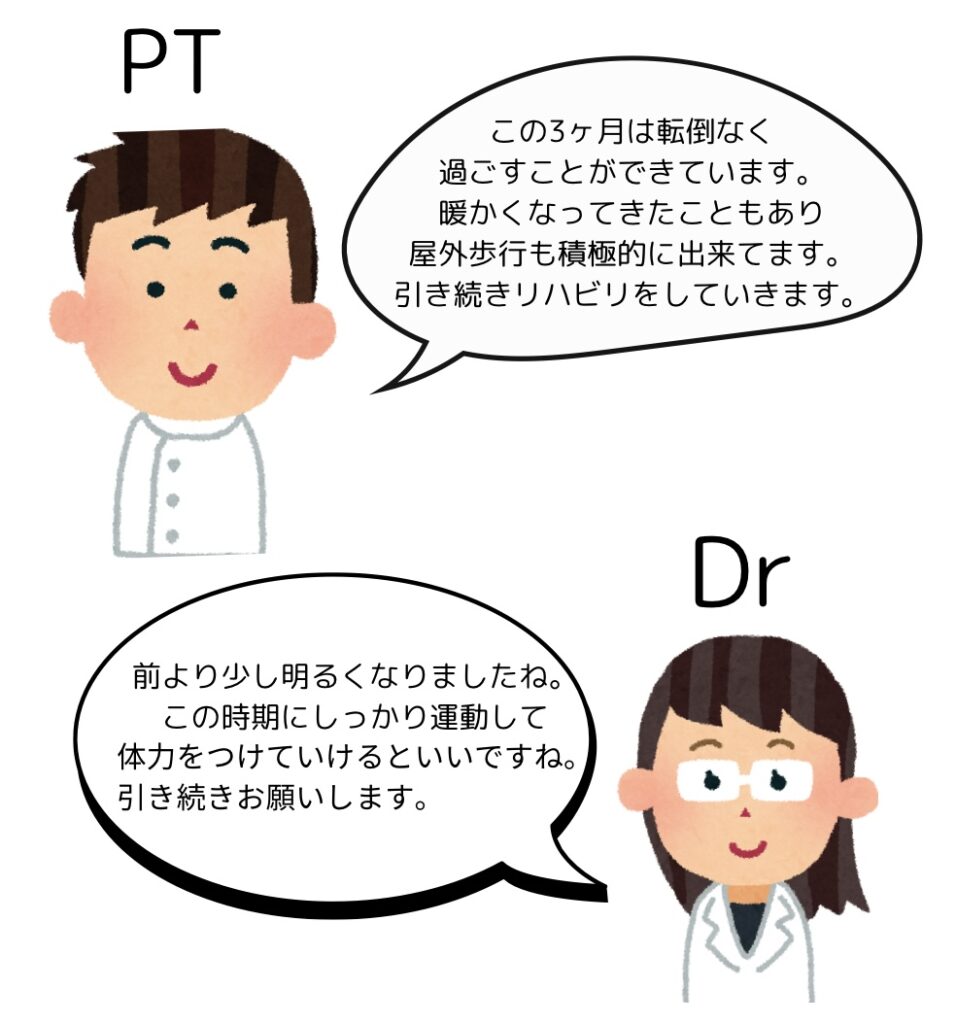

②カンファレンス

担当医師がいる事業所では、3ヶ月に1回程度、定期カンファレンスを実施するのが一般的です。リハ職と医師がリハビリ内容と身体状況を見直し、今後の方針について話し合います。

事業所によって対面ではなく、書面やリモートでの報告・確認だけで済ませてるところもあります。

③書類作成

目標達成度や計画の継続・変更を検討するための「リハビリ計画書」を3ヶ月に1回程度、作成しています。また利用者さんの状態を記載する「モニタリング報告書」や、リハビリ会議の様子を記載する「会議録」も作成しています。

他事業所にも送る重要な書類になるため、正確性と期間厳守が求められます。

※必要書類は事業所によって様々です。

④サービス担当者会議

ケアプランの見直しや更新の際に、ケアマネージャーを主催とした「サービス担当者会議」が開かれます。利用者や家族、その他サービス提供者(ヘルパー、看護師、リハビリ職)が参加し、今後の支援内容について話し合います。

日頃のリハビリの様子や、改善した点、課題点などをお伝えし、今後のリハビリの頻度について話し合います。本人や家族の希望、目標をこの場で再確認しておきましょう。

⑤照会文作成

スケジュールの都合で、サービス担当者会議に参加できない場合に「照会文」を記載することがあります。

リハビリ時の状況や目標設定、今後の方針について記載しましょう。ケアマネージャーとの重要な連絡手段となりますので、期間厳守で作成します。

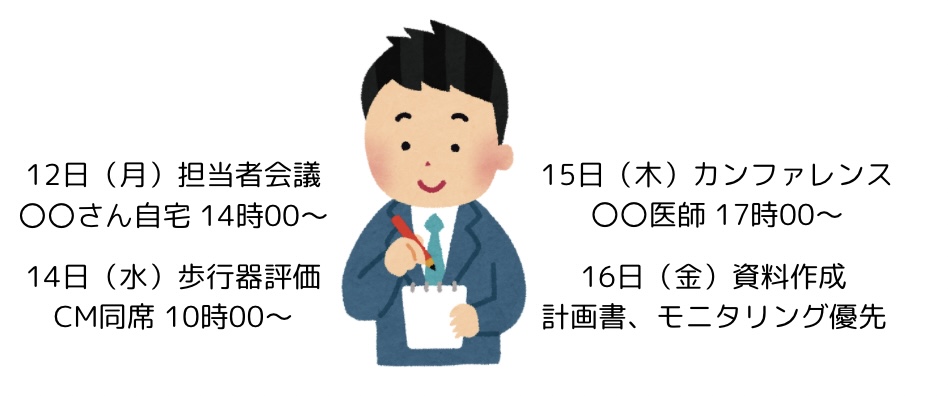

⑥スケジュール調整

カンファレンスやサービス担当者会議、訪問日程など、スケジュールの調整が必要になります。多くのスタッフがメモ帳を利用しており日程の把握に務めています。

事業所によってはマネージャー(所長)が調整を担っているところもありますね。

福祉用具の導入や介助指導の予定、カンファレンスのタイミングなど時期が被れば忙しくなりますが、慣れてくると余裕をもって調整することができます。

⑦申し送り作成

他スタッフや次回の訪問者向けに、利用者の状態や注意事項、家の入り方など文書や口頭で伝える作業です。

いつもと違うスタッフでも質の高いリハビリを提供するためには情報の一貫性が必要です。身体機能や生活状況の変化に合わせて、申し送りを見直し、いつ誰がいっても訪問リハビリが実施できる状態を作っています。

⑧営業

新規利用者獲得のためのパンフレット配りや関係づくり、地域の勉強会に参加して事業所をPRするなど、リハビリ職でも営業を実施する事業所があります。

空き枠が多い事業所や立ち上げて間もないところではよく見られる光景です。営業の負担が気がかりな場合は、面接で事前に確認しておきましょう。

まとめ

今回は訪問リハビリのリアルな1日の流れと、必要な業務内容についてまとめました。訪リハで働き始めて約1年半、慣れるまでは大変でしたが、今では余裕を持って働くことができています。地域に密着して他職種と連携しながら、利用者さんと長く付き合っていける訪問リハビリは学べることがたくさんです。急性期や回復期とはまた違う魅力を感じてみたい方はぜひ、生活期へと足を踏み入れてみてください。活躍をお祈りしています。