訪問リハビリを経験して1年。一貫して思い続けたことがある。

「なぜ自主トレーニングをやらないのか?」

外来や訪問リハビリは入院生活と違い、利用者に関われる時間はおおよそ週1回の1時間程度。機能向上や機能維持のためには「自主トレーニングが必要」なのだ。

しかし出来ない、何度もお伝えするがやってこない。自主トレの必要性を理解し、意欲がある人でも1ヶ月と続かないのです。

その理由や対策を1年間考え、自主トレの定着法を模索し続けた結果、私なりに良いやり方を発見したので皆さんにもお伝えしようと思います。

この記事は生活期で働くセラピスト向けとなっております。

※本ページはプロモーションが含まれています。

自主的にトレーニングできない理由

2024年にパナソニック株式会社が主体的に行なった「自宅での運動・トレーニングに関する調査」では、20〜50代の男女800人を対象に「やる気が出ない理由」を聞いたアンケート調査がある。

【フィットネスの実態調査】8割以上が自宅での運動に「やる気が出ない」と感じていた | パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンターのプレスリリース

これらから自主トレをやらない理由に「気分が乗らない、面倒くさい」が多いことがわかります。

しかし、リハビリを活用する方は身体機能に障害を持った方が多く、今回調査した方よりも自主トレの必要性は高い傾向にあります。それなのになぜ、自主トレを継続できないのか?

私なりの結論がこの4つです。

1.焦らないと人はやらない

身体機能が落ち着くと、自宅へ退院して日常生活が始まります。最初のうちは入院中に教えてもらった自主トレーニングを家でも継続できますが、生活に慣れてくるとやらなくなってしまいます。なぜなら「生活への慣れ=危機感の喪失」だからです。

人間の大多数は危機感を持たない限り行動に移せません。身体機能が落ちてきてから焦り、自主トレの方法を知りたがる方が多くいますが、それでは遅いのです。

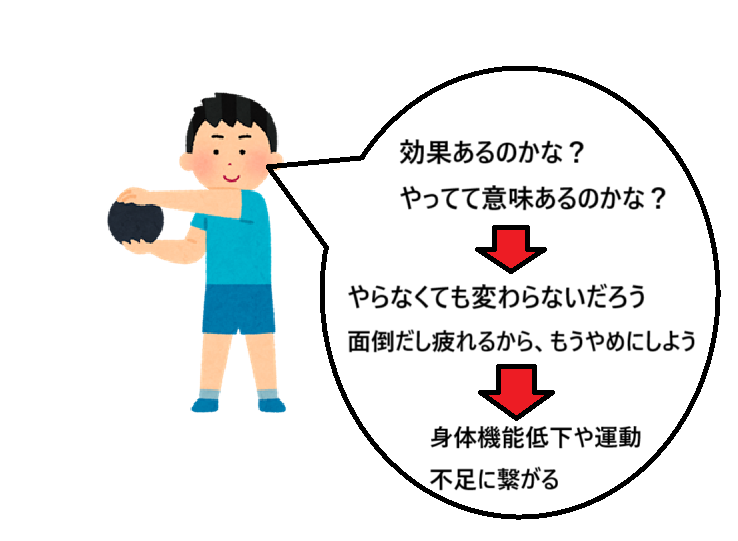

2.即効性がないものを続けられない

すぐに効果を実感できるものであれば誰しも続けられますが、自主トレーニングレベルとなると身体機能維持が主体的となってしまうため、効果を実感しづらく必要性がないと判断される方が多いのです。この判断はじっくり考えたものではなく、経験からくる直感的思考が主に使われています。この思考こそが「面倒ごとはやりたくない」人間の習性からくるものであり、人が自主トレーニングを続けられない理由です。

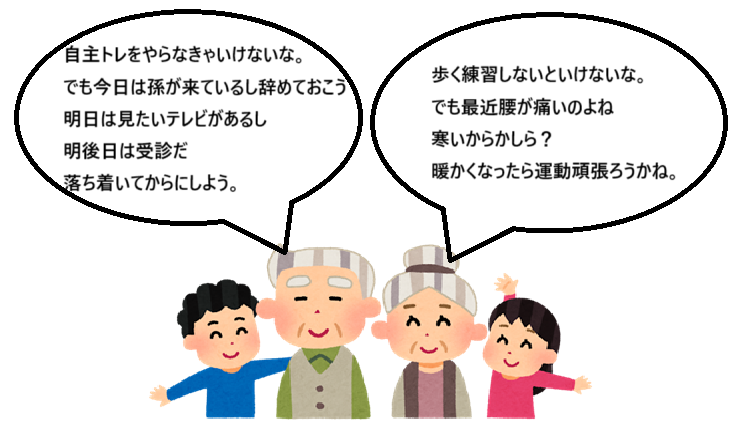

3.現状維持バイアス

何かしら理由をつけて現状維持しようとする人の認知・心理的仕組みのことです。これが自主トレーニング未定着の最大の敵です。人は変化を嫌う生き物です。身体を動かすことが大事だと分かっていても、「今日は腰が痛いから」「少し寒いから」「孫が来る予定だから」と何かしら理由をつけて、自主トレーニングをしないことも変化を嫌う現状維持バイアスが働いているからです。

身体機能は日によって変化を感じづらいですが、動かさなければ徐々に低下していきます。自主トレーニングを新たな日課として習慣づけるのには、この現状維持バイアスの認知の仕組みを知ることが大事です。

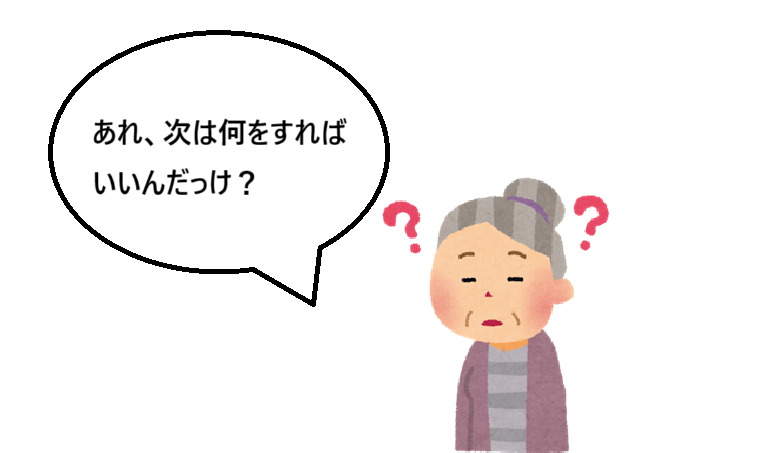

4.やり方を忘れてしまう

高齢者で多いのはこのパターンです。簡単で基本的な運動を教えても忘れてしまうのです。この場合多くのセラピストは紙面を用意したり、スマホで動画を取ったりと色々対策を取りますが、定着に至らないケースがほとんどです。認知機能が低下した患者さんに対して自主トレーニングを定着させるのはかなり困難です。

自主トレーニングを定着させる方法

自主トレーニングの必要性を理解し、リハビリ以外の時間でも運動できる習慣を身につけてもらう。これもセラピストの役目です。人間の行動心理的に自主トレーニングの定着難易度は高いです。そこで私なりに効果のあった方法を3つご紹介します。

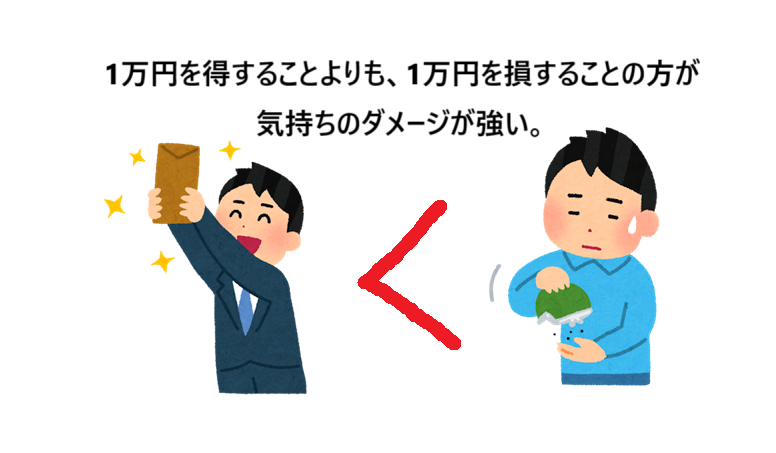

1.人間の損を嫌う習性を活かす

自主トレを勧める際にこう言っていませんか?

例文①「これを続けることで、足の筋力がついて歩きやすくなりますよ」

これでは多くの方が定着に至りません。人間の心理的傾向として「徳よりも損を避ける」があります。以下の例文を解いてもらうと分かりやすいです。

あなたはどちらを選びますか?

Q①100%の確率で1万円が貰える。

Q②50%の確率で2万円が貰える。

Q①100%の確率で1万円失う

Q②50%の確率で2万円失う

答えは出せましたか?

この場合、ほとんどの人が問題①では確実に1万円を得る方を選び、問題②では50%の確率で2万円を失う選択をとります。合理的に判断すれば、問題①②では確実に1万円を得る/失う選択を取ることになります。これらから人間は異常に損を嫌う性質があることがわかります。

この「人は損をしたくない心理的影響」を自主トレの定着に応用させてみましょう。それにより例文①で紹介した内容が次の言葉に言い換えられます。

例文②「今、運動して筋力をつけないと歩けなくなりますよ。」

不安を煽る形ではなく、少し先の未来をお伝えし、「今やるべき事」を明確にしましょう。歩けなくなるを意識することにより、人は行動に移しはじめます。

2.時間と場所を固定(ルーティン化)

自主トレーニングを気分に任せるのは辞めましょう。意欲や気合いは時間の経過とともに廃れていくものです。より長く続けてもらうには生活の一部としてルーティン化していく必要があります。

おすすめなのは時間と場所を固定すること。

例①:直食後/リビングの椅子

例②トイレ後/トイレ横の手すり

例①ではまず、朝食後すぐにリビングの椅子に座る習慣を付けることです。そこに自主トレ紙面をおいておくことで動作に繋がっていきます。いつやるか?を考えるのではなく、最初から予定として入れておくのです。

例②でも同様です。1日のうちに数回トイレに行くことから自主トレーニングの開始合図としては有効です。「トイレ後、手を洗った後にスクワットを10回する」この回数は1回でも良いです。まずはなるべく少なめに設定しておくことがポイントです。最初の1回をやることに大きな意味があり、2回目と続くきっかけになります。

◯時から行う。と時間間隔で決めるのはあまりおすすめしません。

例えば15時から自主トレを実施すると決めておいたとしましょう。14時50分にやる気が湧いても、あと10分後と待つことになり、気づいた時には15時10分と時間は過ぎている。過ぎてしまえば人はやる気を失ってしまいます。なるべく「日常の出来事の後」に設定しましょう。

3.人や環境を活用する

協力が得られる家庭、家族関係であれば人や環境にこだわりましょう。家族と毎日決められた時間に一緒に運動するだけでも、自主トレは継続できます。一緒に運動する仲間を作るのも良いですし、運動ができる場所(公園やジム)へ行くことも有効です。

机にお菓子がある状態でダイエットが出来ないように、自主トレーニングがしやすい環境作りもセラピストの役目です。自主トレを妨げるものは無いか?スムーズに運動に取り組める場所か?を常に考えましょう。

まとめ

今回はセラピストを対象に「なぜ人は自主トレーニングができないのか?」についてその理由と対策を書き起こしました。普段から自主トレ定着にむけて最善の努力をしているでしょうか?本人のやる気に期待するのでは定着は図れません。人の心理的傾向を知り、その人自身の意思決定の癖を掴み取ることで定着への道は見えてきます。中々に難しい課題ですが、ぜひチャレンジしてみてください。活躍を応援しています。

人の行動を分析する職業「セラピスト」がぜひ学んでほしい学問「行動経済学」行動の前には必ず意思決定があります。その意思決定は認知のクセや状況、感情に影響されて不合理なものになってしまいます。別記事にて行動経済学についてはまとめようと思いますが、気になる方はぜひこちらの書籍を読んでみてください。

コメント